万巻の書を読み尽くす博覧強記の栗原先生から、もう半年近い昔の今年7月に勧めて頂いた本2冊をやっと読了しました。

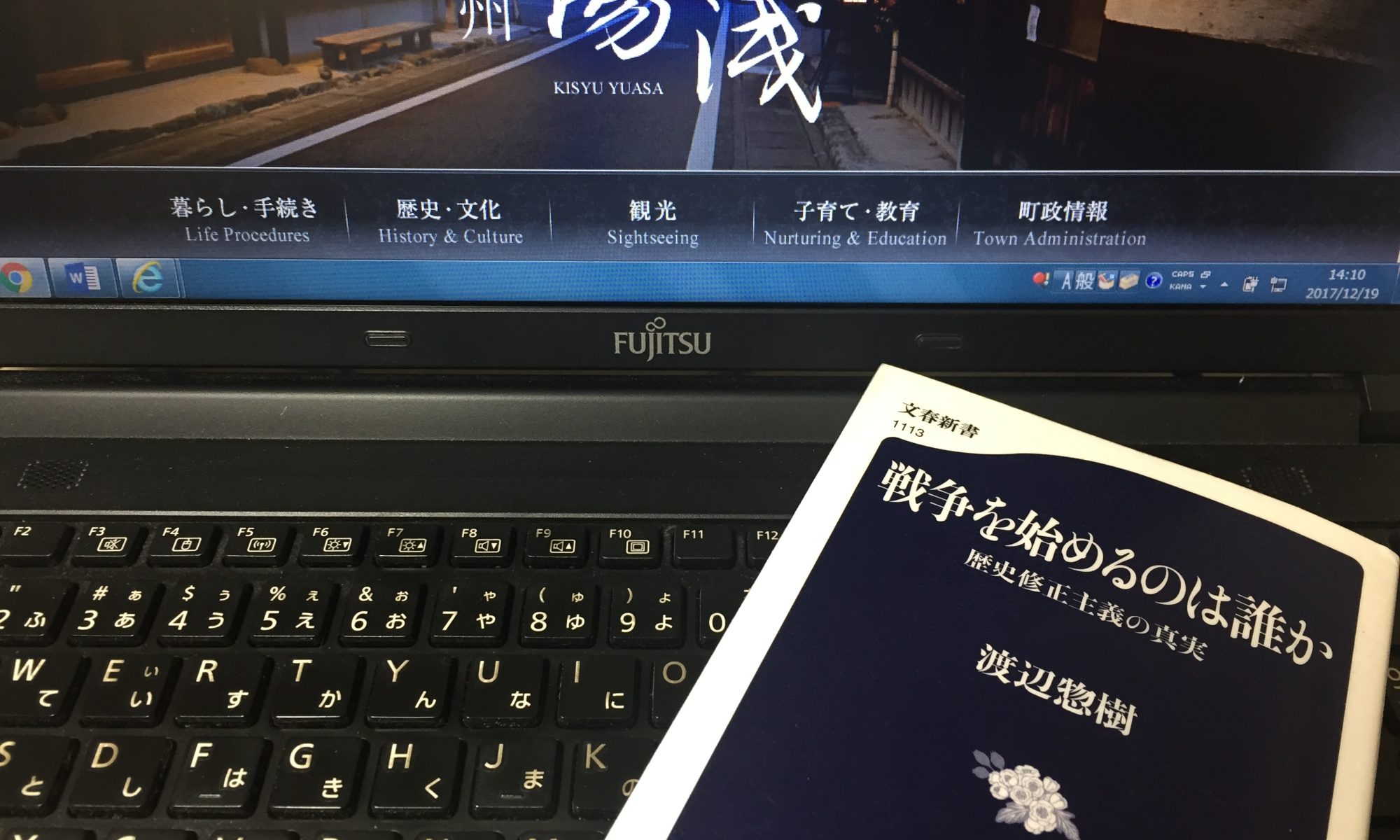

1冊の対談集は、事実の間違いが多いトンデモ本で、茲で取り上げる価値はありませんが、2冊目の渡辺惣樹著「戦争を始めるのは誰か 歴史修正主義の真実」(文春新書、2017年1月20日初版)は、さすが、栗原先生が「知的興奮の渦に巻き込まれる」とご指摘されたように、非常に面白かった。今年1年間で読んだ本の中でも、ベスト3に入ると言ってもいいです。

◇歴史は勝者が書く

私は元来、「歴史修正主義者」に対しては懐疑的、批判的立場を堅持しておりますが、渡辺氏のような「修正」は、大賛成です。

歴史というものは、いつの世でも「勝者」の眼や立場から書かれがちです。渡辺氏の場合、このような勝者からの歴史ではなく、いわば敗者から見た歴史を主張し、正史を修正して描いているのです。

人間はどうしても、物事や歴史を「善か悪か」や「正義か不正義か」の二元論で捉えがちです。それは、究極的には「勝ったか負けたか」の違いで、結局は、勝った者が正義であり、善になるわけです。

勝者によって歴史は書かれ、子どもたちも教育で教えられます。同書に沿って言えば、第一次世界大戦で負けたドイツは悪者で残酷で極悪非道、勝ったフランスや英国やロシアや米国は正しかったという「自明の理」です。

それをひっくり返して見てみると、真逆な真実が浮かび上がります。まさに、コペルニクス的転回です。例えば、この第一次世界大戦。セルビアの首都サラエボでの一発の銃声から始まったのに、ほとんど無関係な英国は、世界中に散らばる「大英帝国」の利権を守りたいがためだけに参戦。そして、ドイツの大西洋ケーブルを切断してドイツからの反論を封じ、米国に参戦してもらいたいために、ドイツの悪辣を非難するプロパガンダを米国に垂れ流します。フランスは単なる(といっては語弊がありますが)40年前に痛い目を遭わされた普仏戦争の復讐戦でしょう。

そして、大西洋を隔てたまさに全く無関係の米国は、欧州に武器を輸出してぼろ儲けして参戦し、JPモルガン銀行などが暗躍して、英国の戦費調達やドイツの莫大な賠償金の手数料の獲得に暗躍します。(その結果、世界の金融の中心地はロンドンのシティーからニューヨークのウォール街に移ります)

第一次世界大戦後のヴェルサイユ条約で、連合国は、とても返すことができない天文学的数字の賠償金をドイツに課し(交渉の途中で英国代表の経済学者ケインズは、戦勝国ながら、ドイツへのあまりにもの理不尽な金額に精神状態がおかしくなってしまう!)、ドイツ国民の不満はやがて、ヒトラー政権を産む温床となっていくのです。

こんなことは、何処の歴史の教科書にも書かれたことはありませんから、私なんか目から鱗が落ちてしまいました。

Verona

◇経済的側面からのアプローチ

本書が面白いのは、これまでの歴史書には不足しがちだった経済的側面からアプローチしていることです。

著者は、どこのアカデミズムにも属さない民間の近現代史研究家のようですが、東大経済学部を卒業されている経歴から、かなりの経済学知識が豊富です。(ルーズベルト米大統領は、ハーバード大学では歴史学を専攻し、成績は「C+」(平均以下)で経済財政知識がほとんどなかった、と断定してます)

これまでの史書は、ほとんど権力者や大統領が何をしてどうなったのたか、戦争があって、その戦略がどうで、戦死者はどれくらいだったのか、といった記述が多いのですが、渡辺氏の著作では、戦費の調達方法や賠償金の額や物価や失業率など基礎的な経済指標などにも触れているので、読んでいても新鮮で、数字が具体的なので目を見開かせられるんですよね。

◇ニューディール政策は失敗?

例えば、米ルーズベルト大統領によるニューディール政策は、教科書では、テネシー川流域開発など公共事業によって失業者が減り、金融恐慌から立ち直ったと教えられたのですが、本書によると、失業率は、前フーバー政権と変わらず1000万人を超える高止まりで、国民総生産(GNP)もほとんど伸びず、具体的な数字を上げて、「失敗だった」と断定するのです。

もちろん、同書に書かれていることについて全面的に賛成するわけではありませんが、一読の価値があると思いました。

【追記】

著書の最も言いたいことは、最後の「おわりに」の中で集約されています。日本の歴史書のほとんどが日本国内の事情や中国満洲の状況だけを語って、太平洋戦争を読み解こうとしますが、それだけでは日中戦争の原因ぐらいしか分からない。米国が欧州や日中の戦いに非干渉だったら、世界大戦ではなく、局地戦で終わっていたはずだ、と言います。

日本の敗戦の原因を知るには、開戦した原因を知らなければならない。日本の開戦の原因を知るには世界史を知る必要があり、第2次大戦の原因を知らなければならない。その原因を知るには、第1次大戦に敗戦したドイツに天文学的数字の賠償金を押し付けられたヴェルサイユ体制にまで遡らなければならない、と著者は主張するわけです。

第2次世界大戦は1939年9月1日、ナチス・ドイツのポーランド侵攻によって火蓋が切られますが、その根本的な原因は、英国チェンバレン首相の「ポーランド独立保障」と間違ったポーランド外交だったと著書は考えます。ドイツが侵攻したポーランド回廊は、第1次大戦に負けて不当に押し付けられたヴェルサイユ体制で、ドイツ人が多く住む「人工的」に作られた地域だったことも明らかにします。

以下、目に付いたことを箇条書きで引用します。

・ルーズベルト米大統領が非常に好戦的で、なぜあれほど欧州の戦争に参入したかったのか。その原因は複合的だが、ニューディール政策の失敗を隠すために戦争経済を望んだのではないかという説が有力。(316ページなど)

・第2次世界大戦は、ルーズベルト米大統領とチャーチル英首相がその外交を間違えなければ、極端に言えばこの二人の政治家がいなければ起こらなかった。あの戦いは不必要な戦争だった。(8ページなど)

・ヴェルサイユ体制で、チェコスロヴァキアは世界第10位の工業大国となった。人口約1400万人。その3分の2はチェコ・スロバク民族系だったが、300万人のドイツ系、70万人のハンガリー系、さらに少数のポーランド系を抱え込み、どの国も領土を奪われた恨みの気持ちを持ち続けた。(71ページ)

・英政府の第一次大戦の資金調達を引き受けて巨利を得たのが米JPモルガンだった。30億ドルという天文学的数字の1%をモルガンは手数料とした。買い付け実務に辣腕を振るったのがエドワード・スティティニアス・シニアで、後にルーズベルト、トルーマン両政権で国務長官となったエドワード・スティティニアス・ジュニアの実父。(110ページなど)

・1925年12月2日、世界的な特許を多く保有するドイツを代表する化学会社(BASF、バイエル、アグファなど)が、独占企業体IGファーベン社を設立。英米大手化学会社(英シェル石油、米デュポン、スタンダード石油など)がこれと提携し、米国で禁じられたカルテル法に違反しない形で特許を利用できた。第一次大戦で敗れ、多額の賠償金を課せられたドイツが復興できたのは、このように英米の企業家、金融資本家、国際法務事務所の支援があったからこそ実現できた。(120ページなど)

・1936年に始まったスペイン内戦で、共産主義勢力が西ヨーロッパにも拡大することを恐れたイタリア、ドイツなどが介入した。ソ連からの軍事支援に失敗し、劣勢になった共和国左翼のアサーニャ政権は、政府機能をバルセロナに移した。共和国政府は、バルセロナのカタロニア州やバスク州にも自治権を認めていたので、この地方政府は共和国に協力的だった。(現在にも、カタロニア独立は、脈々と流れている!)1937年11月、英国は、結局、反共和国のフランコ政権を承認した。(182ページなど)

・1937年10月5日、ルーズベルト米大統領は、シカゴで講演し、具体的な名指しは避けたが、日独伊の3国によって世界の和平が乱されている。その是正のために米国は国際政治に積極的に関与しなければならないと訴えた。ルーズベルトは3国を伝染病患者に例えた。これが「隔離演説」と呼ばれる所以だ。(225ページなど)

・ニューディール政策の陰りは1937年8月から12月にかけての数字にはっきり現れた。鉱工業指数は27%低下し、株価も37%値を下げた。11月、12月だけで85万人が職を失った。(229ページなど)

・チャーチルは米国滞在中、ニューヨークで株式投資し、一時、6000ポンド(42万ドル)の利益を出すなどしたが、1929年10月24日の「暗黒の木曜日」で7万5000ドル(今の価値で100万ドル)を損失。ユダヤ系米国人バーナード・バルークが7200ドル(今の10万ドル)を補填したが、借金の肩代わりをしたのは、エコノミスト誌の共同経営者ヘンリー・ストラコッシュだった。彼はオーストリア生まれのユダヤ人で、南アフリカ金鉱山で財をなした大富豪だった。(ストラコッシュはユダヤ人ではないと主張する論文もある)チャーチル家は、父ランドルフの時代からロスチャイルド家と深い交流があり、ユダヤ系の友人が多く、同情的だった。(259ページなど)

・「第2次世界大戦でチェコ人はわずか10万人が戦死しただけだった。一方で英国に救われたはずのポーランドは650万人が死んでいった。裏切られたチェコが幸せだったのか、それとも救われたポーランドが幸せだったのか。(それは言わずもがなではないか)」歴史家A・J・Pテイラー(300ページなど)