京都タワー

二泊三日の駆け足で、非常に充実、満喫した京都の旅を終えて、今、帰宅の新幹線の中です。(10月9日午後5時40分記)

驚いたことに、京都駅は大変な大混雑で、東京までの新幹線は2時間先までの予約席は、全て満員完売。せっかく、事前に指定席券を買いましたが、自由席に飛び込み、ギリギリ座ることができました。

今回の京都旅行の目的は、49歳の若さで亡くなった京洛先生の奥方様ゆりさんの13回忌の法要に列席するためでした。

そのことは、また明日以降に記録させて頂くとして、忘れないうちに本日あったことを書いてみます。

本来なら3日前の方が忘れてしまうので最初に書くべきですが、順序があべこべですねえ。何だかよく分かりません(笑)。

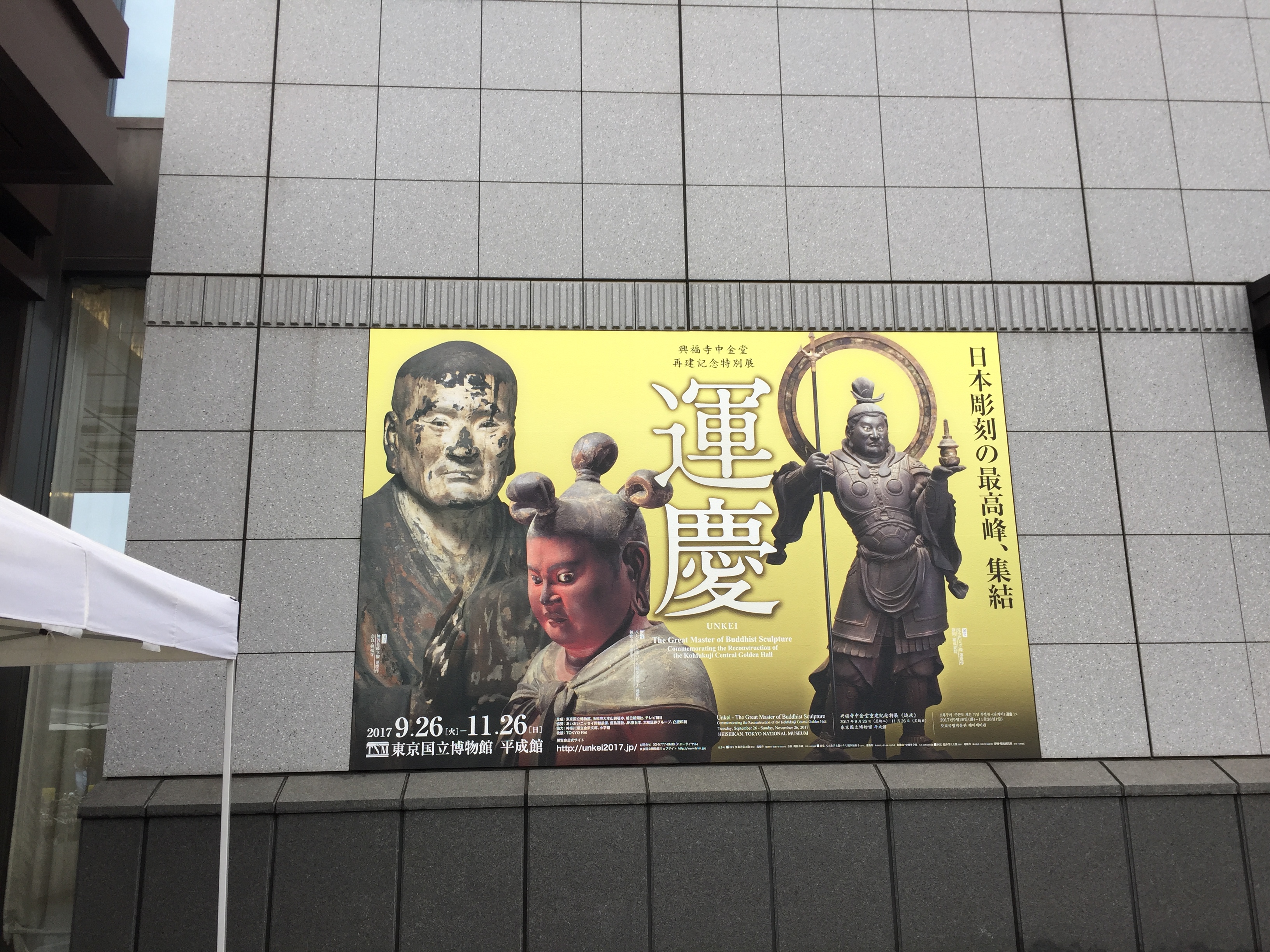

まずは、9日午前中は、念願の国宝展(1500円)に行ってきました。京都国立博物館開館120周年を記念した大博覧会で、本当は、国宝展ではないのです。展は付きません!たった二言「国宝」だけなのです。「頭が高い。分かったかあー⁉︎ 」というスタンスです。威張ってますねえ(笑)

開館時間の午前9時半。市バスで、京博前で降りたところ、びっつらこきましたよ。人、人、人。京博の周りをとぐろを巻いたようにグルグル列が並び、最後尾を辿ったら、東山七条の妙法院辺りまで列が連なってました。

結局、1時間並びましたが、その甲斐はありました。まさに眼福。目に青葉 山ほととぎすでした(意味不明)。

感動の嵐でした。何しろ、じぇーんぶ、ほんまもんの国宝なのですから。

私が実物を見て特に感服したのは、「法然上人絵伝」「信貴山縁起」などの絵巻でした。800年ぐらい経っているのに未だに鮮やかな色彩には驚かされました。

あと、パンフレットに載っていた志賀島の金印や伝源頼朝像(神護寺)も見たかったのですが、この後に公開されるようでした。展覧会は四期に分かれて展示されるので、「こりゃあ最低4回は来ないとダメだなあ」と思った次第。

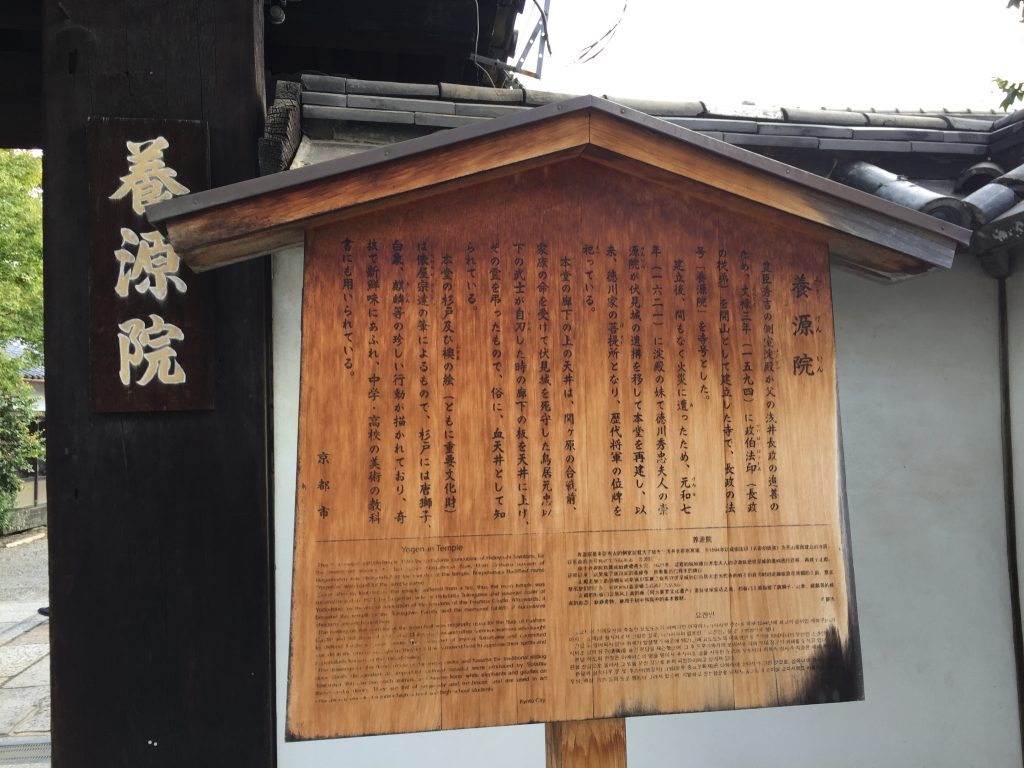

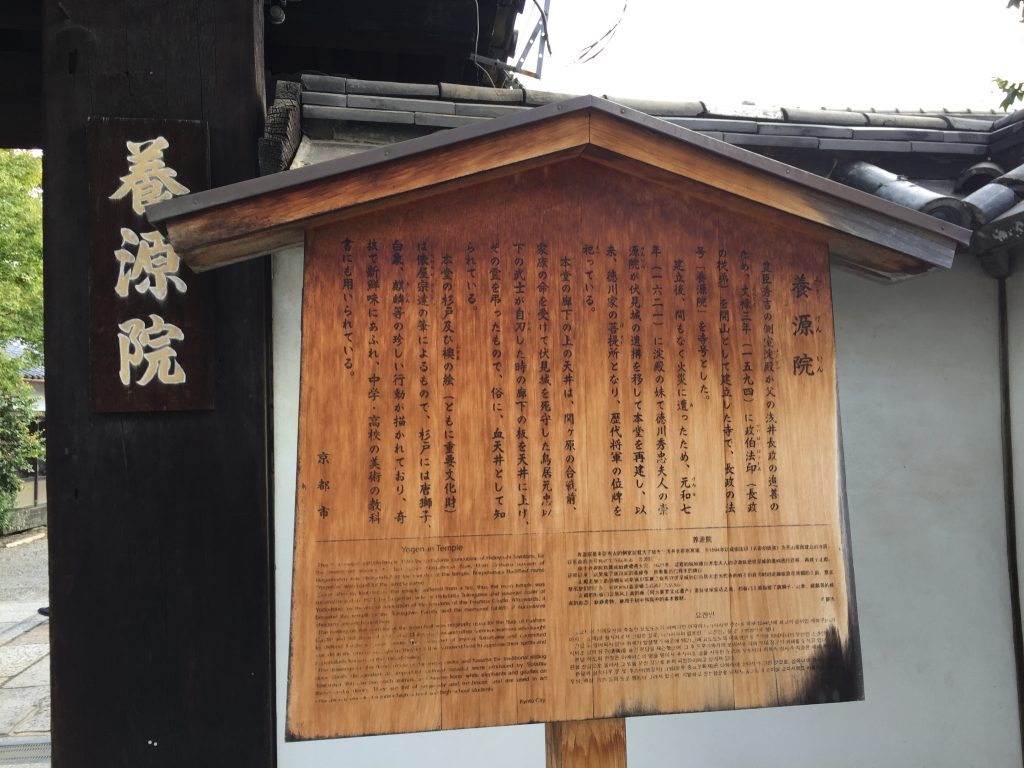

京博の近くの寺社仏閣として、長谷川等伯の絵画がある智積院と、俵屋宗達の象の絵画などがある養源院を京洛先生から紹介してもらいましたが、時間の関係で養源院だけしか行かれませんでした。

でも、こちらは大正解。ドンピシャリでした。ちょうど、最近、関ケ原の戦い前後の歴史を勉強していたので、まさに登場人物がドンピシャリ合ったわけです。

養源院とは、織田信長に滅ぼされた北近江城主浅井長政の戒名だということを不勉強にも知りませんでした。長政の正室お市の方は信長の妹。2人の間の長女茶々は、豊臣秀吉の側室淀君。三女お江は、徳川二代将軍秀忠の正室という華麗なる一族でした。

この養源院は当初、淀君が秀吉の了解を得て父長政の二十一回忌の供養のために創建したものでした。程なくして焼失してしまいますが、今度は妹のお江が秀忠の許しを得て、表向きは徳川家臣の菩提寺として復興します。

その際、消失した伏見城から広間や襖絵なども移築します。特に、関ケ原の戦いの前哨戦とも言われた伏見城の戦いで、石田三成勢に囲まれて籠城した徳川家臣鳥居元忠ら将士が切腹して血染めになった廊下を、この養源院では血天井として使われていました。

養源院

このほか、何と言っても、画壇に出てきたばかりの若き俵屋宗達(生没年不詳、「風神雷神図」で有名)による象や麒麟、松の襖絵が、手で触れるぐらいの身近で見られることです。

ここはお薦めです(拝観料500円)

けつねうろんをご馳走になってしまいました。

旅先を急いでいたのは、堀川三条商店街「力」の女将さんと午後1時にお会いする約束をしていたからでした。京博に入るのに随分時間を取られてしまいましたからね。

堀川三条通りは、坂本龍馬がおりょうさんと逢引を重ねた所でした。このことは、またいつか書きます。そして、物識りの京洛先生によると、六車線ある京都市内でも指折りの広い大通りである堀川通りは、米軍占領時代、米軍機の滑走路として使われていたそうです。

最近、占領時代の京都を舞台にした本が出版され、そこには烏丸通りで、米軍が示威行動のために軍事パレードしていたという話が載っているらしいですが、堀川通りのことも書いてあるのかしら。

「カフェKEIZO」は、いつもいつも行列

堀川三条商店街のレストラン「力」は、残念ながら、諸般の事情があって店仕舞いしてしまい、次に入るテナントさんが、この商店街の近くでやっている「カフェKEIZO」がチョコレート専門店として、出店するという極秘情報を掴んできました(笑)。

この「カフェKEIZO」は、雑誌に載ったのか、ネットに載ったのか、超人気有名店として浮上し、東京から日帰りで訪れるお客さんもいるとか。コーヒーのほか、軽食とスイーツを売り物にしているようです。

で、「力」の美人の女将さんは、前回ここで食事した時は、キリッとしてましたが、お店をやめてしまったので、すっかり穏やかな表情の一般の市民になっておりました(笑)。京洛先生のお導きで、お頼みしたわけでもないのに、何が悲しいのか、この「渓流斎日乗」の熱心な愛読者になってしまい、今では12年前のアーカイブ記事まで読んでくださっているというお話でしたから、有難い限りでした。

この懇話会で面白かったのは、京洛先生が清水寺近くにある松寿軒の饅頭は、建仁寺や高台寺にもおさめていてとても美味いといった話でした。

私は全く知らなかったのですが、薯蕷饅頭(じょうよまんじゅう=最近は、簡略して上用饅頭と記されているようです)と言われる饅頭にはアンコの中に隠し味として、自然薯が入っているそうですね。

そしたら、頓知の効いた女将さんが「お芋の入って無いのは蒸しパンや」と仰るので皆んなで大笑いしてしまいました。

大宮盆栽美術館

大宮盆栽美術館 祇園祭「後祭」で賑わう鉾町の一隅 Copyright par Kyoraque sensei

祇園祭「後祭」で賑わう鉾町の一隅 Copyright par Kyoraque sensei 者ども、何と心得る!これが見えぬか?頭が高い!

者ども、何と心得る!これが見えぬか?頭が高い!