国立能楽堂

国立能楽堂

昨日は、通訳案内士研修会で、東京・千駄ケ谷の国立能楽堂にホントに久し振りに行って来ました。

すっかり変わって生まれ変わり、座席の前には航空機内の座席のように、一人ひとりに電光画面があり、日本語と英語で謡曲が表示されます。

現代人は、注釈がなければもう歯が立たない謡曲ですから、これは有り難い。でも日本語より英語の方が理解できたので我ながら情けない!

狂言「入間川」と能「二人静」を見たのですが、脇正面前から8番目で3200円とは、これは超がつくくらい安い。銀座にできた「銀座シックス」の地下に移転した観世能楽堂は、1万3500円ぐらいしましたから。

超美人能楽師ヨーコさん。ご主人はジョンさんではなく、ポールさんで、外国人から二度驚かれるそうです。

超美人能楽師ヨーコさん。ご主人はジョンさんではなく、ポールさんで、外国人から二度驚かれるそうです。

能楽鑑賞の前に、プロの女流能楽師レイヤー陽子さんの講義がありました。もともとロシア演劇をなさっていた女優さんですが、30歳過ぎてから梅若六郎の舞台を観て感激して、能の世界に飛び込んだ方でした。

静御前と同じ香川県出身の日本人で米国人と結婚されました。

非常に面白かったのは、役者が登場する歌舞伎の花道のことを能楽では橋掛りと言いますが、能の場合、楽屋を仕切る揚幕(中国の陰陽五行説より五色)の向こうが、死者や怨霊などが住む異界。この橋掛りを通って、約6メートル四方の本舞台が現実世界、というのがお決まりごとなんだそうです。

たったこれだけの基礎知識で能鑑賞がグッと面白くなります。

後ろに控える後見は、役者の衣装を直したり、小道具を片付けたりしますが、急に役者が舞台で倒れた時の代役になったり、役者が謡曲を忘れた時のプロンプターとしての役割も果たすそうです。

能楽堂内の食堂「向日葵」のランチは1500円。三ツ星かな?

能楽堂内の食堂「向日葵」のランチは1500円。三ツ星かな?

狂言が始まる前に、松岡心平東大教授による「音阿弥」に関する講義がありました。観阿弥、世阿弥親子は誰でも知ってるでしょうが、音阿弥を知ってる人は少ないのではないでしょうか。

音阿弥は、名前は観世三郎元重。世阿弥の甥(弟四郎の子息)に当たる人で、世阿弥に男の子がいなかったので、当初は養子となり、観世家三代目として認められます。しかし、その後に世阿弥に男の子 元雅が生まれるので複雑になります。(詳細省略)

いずれにせよ、この音阿弥と世阿弥の女婿金春禅竹(一休さんのお友達)の二人が、観阿弥世阿弥親子が大成した能楽を発展させた能楽界の最大の貢献者です。

ちなみに観阿弥、世阿弥、音阿弥は、観世音菩薩から取られたもので、だから、世阿弥は「ぜあみ」と読み、「せあみ」とか「よあみ」とか読まない、と松岡教授が力説しておられました。勿論、音阿弥は、「おとあみ」ではなく、「おんあみ」ですぞよ。

能楽堂内の中庭

能楽堂内の中庭

能楽鑑賞を終わり、せっかく遠路東京にまで上ってきたので、近くを散策しました。千駄ケ谷と言うと直ぐ思い出すのが俳優座をつくった俳優、演出家千田是也の逸話です。

本名伊藤圀夫。千田是也は芸名です。大正12年の関東大震災の際、無政府主義者大杉栄が惨殺されたり、朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだというデマが飛び交ったりしました。この名前は、彼がそんな世情物騒な折り、千駄ケ谷を歩いていたところ、自警団から朝鮮人と間違われて暴行されたことからつけたそうです。つまり、千駄ケ谷のコリアン、千田是也です。(諸説あり)

話が逸れますが、自警団はよく、「お前、10円と言ってみろ」と言ったそうですね。日本人なら「じゅうえん」と言えますが、朝鮮系の人は「ちゅうえん」と発音してしまうからです。

私が子供の頃、よく家に物売りが来て、ゴム紐を「奥さん、ちゅうえんでいいから買ってください。ちゅうえんでいいから…」と言っていたのが、耳の奥に残ってます。

話か逸脱しました(笑)。

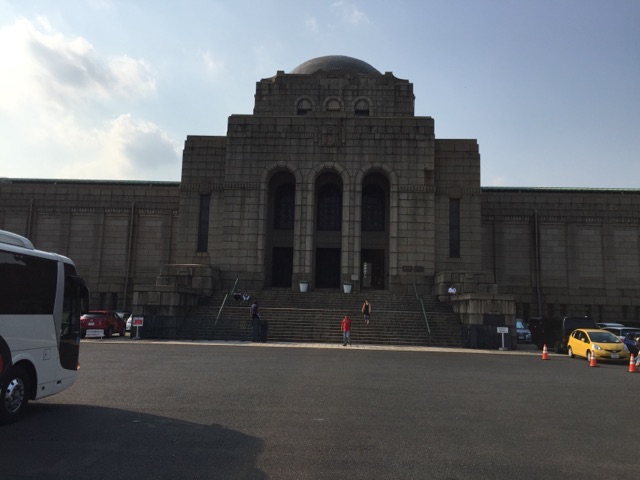

東京体育館

東京体育館

千駄ケ谷駅の前には「津田スクール・オブ・ビジネス」という専門学校があったはずでしたが、今は本家本元の津田塾大学になっておりました。

東京体育館も、昔の姿とはまるっきり違って様変わり。これもびっくり。

普請中

普請中

デザインで色々と揉めた国立競技場はこのように3年後の五輪開催を目指して建設中。

この国立競技場、昔は仕事でよく通ったものですが、あれからもう40年近い歳月が経ってしまったとは!

今はなき神宮プールに建つ証明碑

今はなき神宮プールに建つ証明碑

信濃町駅に近い神宮プールは、入ってみたら、フットサル・サッカー場になっていたので吃驚仰天ですよ。受付の愛想の悪い中年のおじさんに聞いたら、何か、浦島太郎か物珍しい動物を見るような蔑んだ目で「プール?知らないなあ。もう10年以上前から変わってる」と素気無い。

米国に住む今村君と、若い頃、この神宮プールに行って、よく女の子から引っ掛けられたりしたのですが、今村君も「そんなとこ行った記憶もない。先生もお年だから思い違いじゃないの?」ですって!うーん、反論する証明写真がない!

聖徳記念絵画館

聖徳記念絵画館

その足で聖徳記念絵画館に行き、もうあまり来ることもないし、せっかくなので500円を払って中に入りましたよ。今年は大政奉還150周年。教科書にも載っているあの有名な京都二条城の絵画のほんまもんが、ここにあります。

絵画館は、明治天皇の偉業を、お生まれになった幕末から崩御するまでを描いた絵画80枚が展示されております。

大激動の時代を生きた明治帝は、今で言えばまだまだ若い61歳で崩御されていたとは、これまた改めて驚愕してしまいました。

絵画館から神宮外苑の銀杏並木を見る。右に伊藤忠本社ビルが見える

絵画館から神宮外苑の銀杏並木を見る。右に伊藤忠本社ビルが見える

ここは、「常に警察官により厳重に警備されている」とガイドブックに書かれてましたが、一人もいなかったなあ(笑)。

それより、周辺の人の多さにはウンザリ。どうしたものか、冷静に考えたら、この日の夜に神宮球場で、ヤクルトー広島戦が行われることになっていたのです。

明治記念館の前庭は、ビアガーデンになってました。

賢明なる読者諸兄姉の皆様は覚えておられると思いますが、明治記念館も神宮球場も、明治神宮グループが運営しているのでしたね。もちろん、聖徳記念絵画館もです!

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua 桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua 桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua 桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua 桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua 桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua 天守台

天守台 江戸城趾

江戸城趾 大手門

大手門

Copyright par Keiryusai

Copyright par Keiryusai Copyright par Keiryusai

Copyright par Keiryusai Copyright par. Keiryusai

Copyright par. Keiryusai Copyright par Keiryusai

Copyright par Keiryusai Copyright par Keiryusai

Copyright par Keiryusai Copyright par Keiryusai

Copyright par Keiryusai 海北友松展 copyright par Kyoraku-sense

海北友松展 copyright par Kyoraku-sense 京博の桜 copyright par Kyoraku-sense

京博の桜 copyright par Kyoraku-sense 綺麗ねえ… copyright par Kyoraku-sense

綺麗ねえ… copyright par Kyoraku-sense 歌舞伎座

歌舞伎座 歌舞伎座正面ファサード

歌舞伎座正面ファサード 歌舞伎座

歌舞伎座 うら若き桜

うら若き桜 la cuisine tourganelle

la cuisine tourganelle