相も変わらず、鎌倉幕府と中世史にはまっています。勿論、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の影響ではありますが、あまりにも知らないことが多過ぎました。

近現代を知るには、やはり、幕末・明治維新にまで遡らないと本質が見えてこないし、幕末を知るには、戦国時代や関ケ原の戦いのことを知らなければ見えてこない。その戦国時代は、日本人に最も人気がある時代と言われていますが、これも、やはり、武家政権を初めて樹立した鎌倉幕府と中世史を知らなければ、さっぱり分からないーといった具合です。

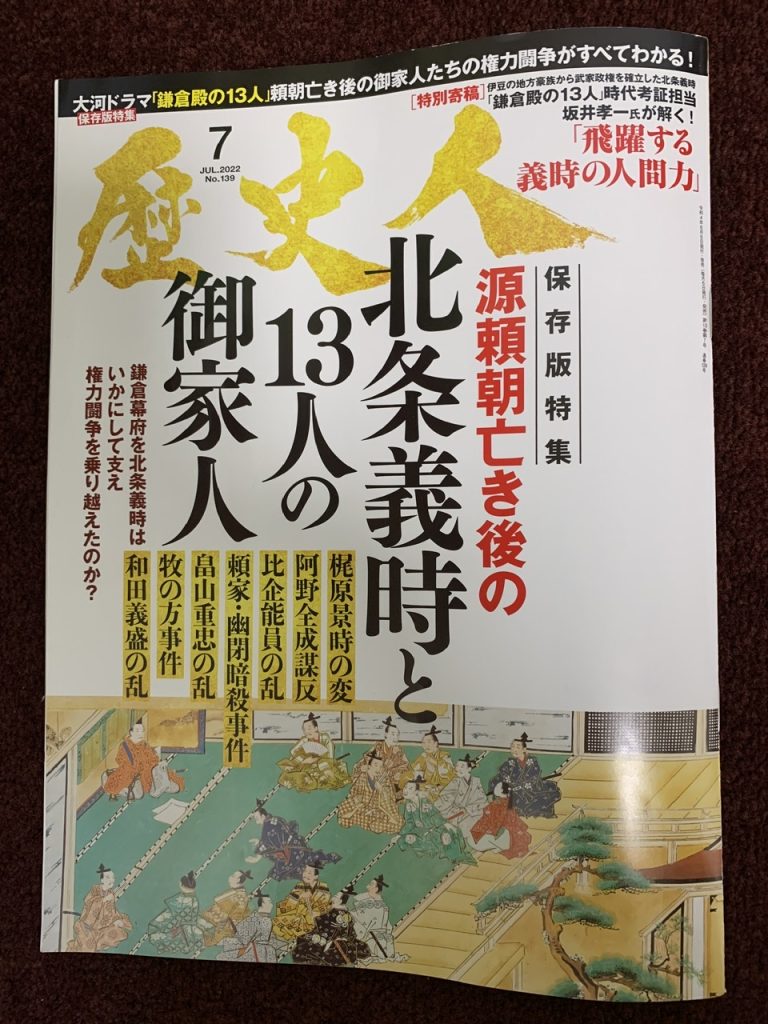

またまた、「いつも同じ」と批判されそうですが、「歴史人」最新号である7月号の「源頼朝亡き後の北条義時と13人の御家人」という便乗商法(笑)特集を読んでいたら、これまで、何を勉強してきたのか疑われるほど、知らないことばかり出てきました。

例えば、その「鎌倉殿の13人」の一人、中原親能(なかはらのちかよし)です。北条時政・義時親子や大江広元、梶原景時らと比べると影が薄い、知る人ぞ知る玄人好みの人ですが、源平合戦では、源範頼軍の参謀役を果たし、平家滅亡後は、鎌倉で頼朝側近の公事奉行人となり、対朝廷外交を担った人でした。その親能の嫡男が大友能直で、その子孫が戦国時代の豊後と一時期九州六国の大名になった大友宗麟だというのです。へー、です。

「鎌倉の13人」の大江広元の子孫は、戦国時代の長州の毛利氏、そして、御家人島津氏は、戦国時代は薩摩から九州全土まで制圧したあの島津氏で、両氏とも幕末の表舞台で活躍することは知ってましたが、中原親能⇒大友宗麟は、全く知りませんでした。

大友宗麟は、キリシタン大名でしたが、領民のために南蛮人による西洋医学を取り入れた病院を建てたりして福祉という先見の明があり、今でも大分県民に崇拝されている戦国大名です。

そして、もう一人。文楽や歌舞伎でもよく題材に取り上げられる有名な梶原景時ですが、最期は無残です。まあ、言ってみれば「謀叛」の嫌疑をでっち上げられて、御家人衆に弾劾されて鎌倉を追放されます。(梶原景時は、頼朝に密告などして、周囲の御家人から嫌われたのも理由でしたが)鎌倉幕府内はまさに血で血を争う粛清の嵐で、まるで「ゴッドファーザー」のマフィアのような、それ以上の血生臭い抗争が頻発します。比企能員も畠山重忠も和田義盛も、そして何よりも二代将軍頼家も三代将軍の実朝まで暗殺されますから、剥き出しの権力闘争です。

梶原景時も、2万騎の兵を引き連れて頼朝を支援した最も恩顧のあるはずの上総広常を、頼朝の命令で暗殺しておりますが、今度は自分の番です。駿河国狐崎(きつねざき=現静岡市清水区)で追撃を受け、地元の武士・吉川友兼と一騎打ちとなりますが、両者相打ちとなり、景時と嫡男景季らは背後の山に退きつつ戦いますが、最期は討たれてしまいます。(駿河国の守護は、北条時政だったので、時政が最初から梶原景時の追い落としを狙っていたという説があるようですが、恐らく、その通りではないでしょうか)

梶原景時と相打ちとなった吉川友兼は亡くなりましたが、その子の朝経が加増されて、梶原氏の所領だった播磨国揖保郡福井荘の地頭に任ぜられます。この人こそが、戦国時代の吉川氏の祖先だというのです。吉川氏は、戦国武将毛利元就の長門周防統一によって、毛利氏に組み込まれますが、家は存続します。「三本の矢」で有名な元就の正室の三兄弟のうち、長男隆元は毛利氏を継ぎますが、次男元春は吉川氏、三男隆景は小早川氏と養子縁組という戦略で平定されるわけです。

この次男の吉川元春。「きっかわ・もとはる」と読みます。そこで、「吉川」という名字は、関西では「きっかわ」、関東では「よしかわ」と読む人が多いとばかり思っていたのですが、きっかわ氏がもともと、駿河出身だったとは、驚くばかりでした。