(昨日のつづき)

9月25日(日)、甲府は晴れ。甲府駅で身延線が全線復旧したことを確認し、前日、駅で予約していた特急ふじかわ4号(8時45分発)で身延駅へ。身延山久遠寺お詣りに再チャレンジです。

JR東海身延線は単線でした。身延駅には9時38分着。9時45分発のバス・身延山駅には悠々間に合いました。この辺り、電車もバスも1時間に1本とか2本ですから、乗り過ごしたら大変です。

何しろ、生まれて初めて独りで行く所ですから不安でした。身延駅から身延山終点までバスで12分ほどでしたが、途中で、久遠寺の「総門」があり、その巨大さに吃驚仰天し、不安も吹き飛んでしまいました。

身延山久遠寺 三門

身延山久遠寺 三門

バス終点から、何となくこちらの方向だろうと、歩き始め、数分で三門に到着。これもあまりにも巨大で荘厳さがあり、圧倒されました。

この三門の手前に、お土産店も兼ねた観光案内所があったので迷わず飛び込みました。私は食いしん坊の自称グルメですから(笑)、何処かランチが出来る店を紹介してもらおうと思ったのです。

案内所の係の女性はとても親切な方で、沢山のパンフレットとマップ、それにロープウェイの(100円)割引券までくれるのです。ありがたや、ありがたやです。これで奥之院まで行けます。

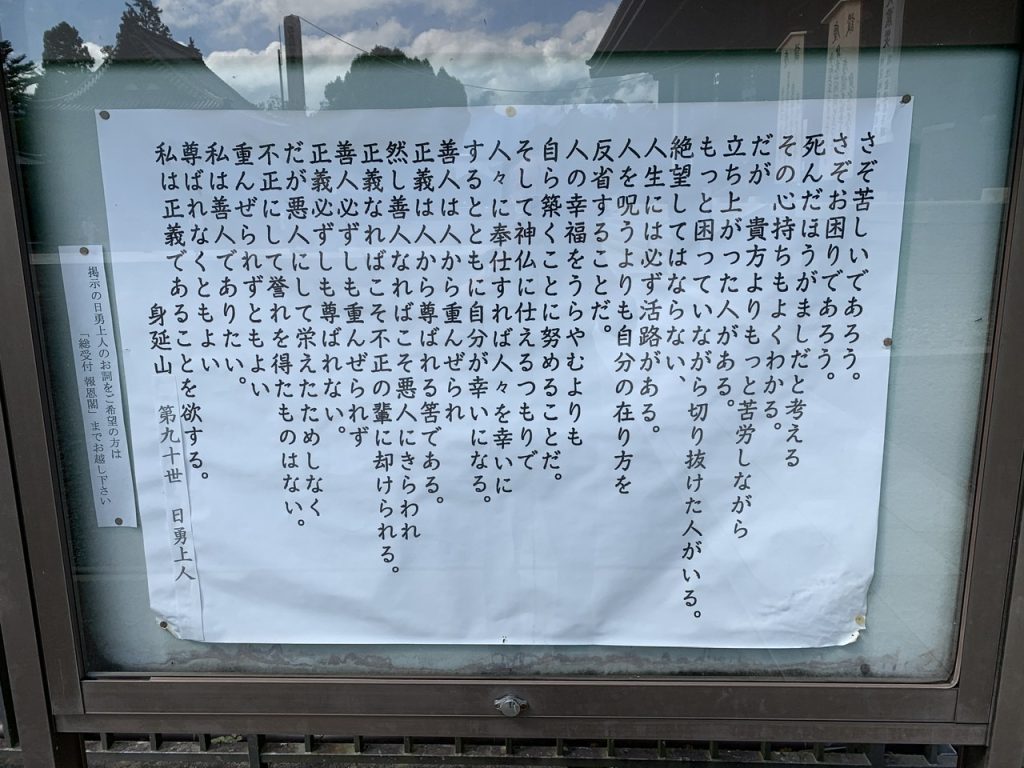

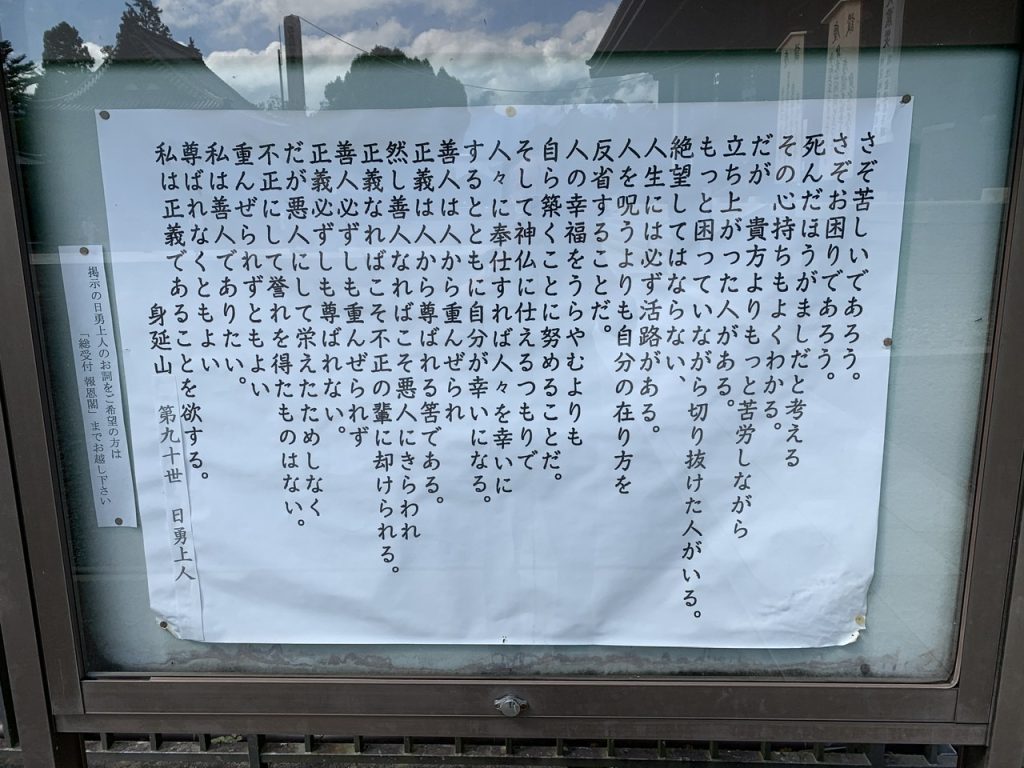

菩提梯 高さ104メートル、287の石段

菩提梯 高さ104メートル、287の石段

いざ出発。三門を潜り抜けて、まず目に入ったのがこの急勾配の石段です。「菩提梯」と呼ばれ、高さ104メートル、287の石段があるというのです。

ひょっえー、これは無理じゃあー。

横道として、やや急な「男坂」と緩やかな「女坂」があり、私は男坂にすることにしました。

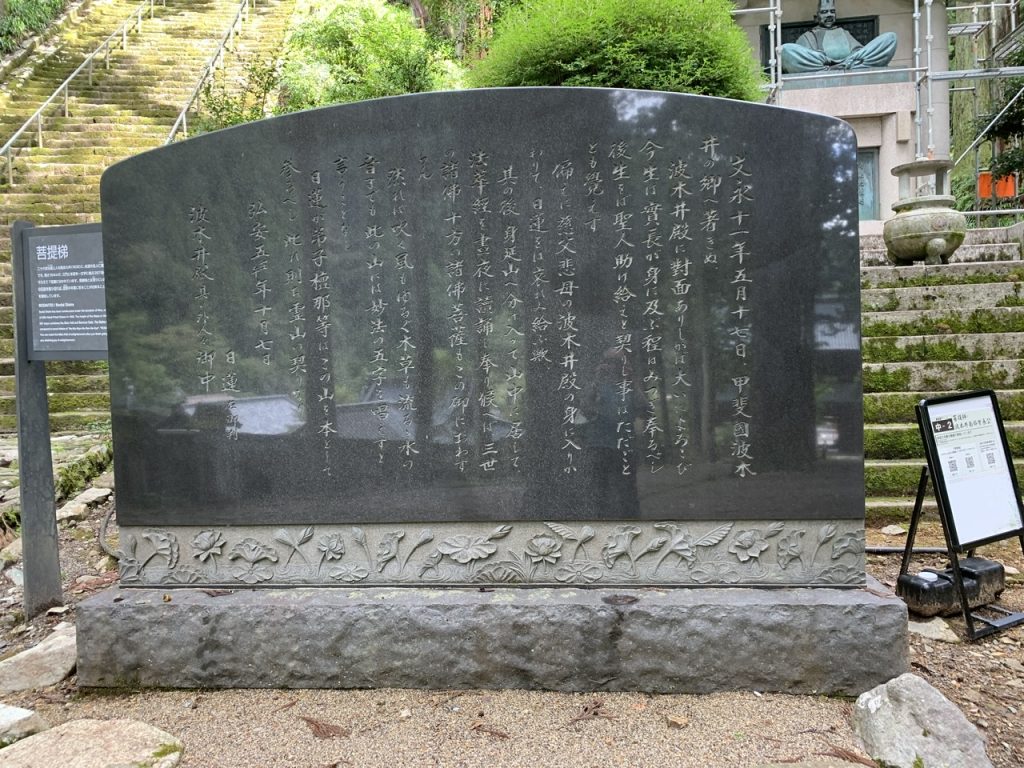

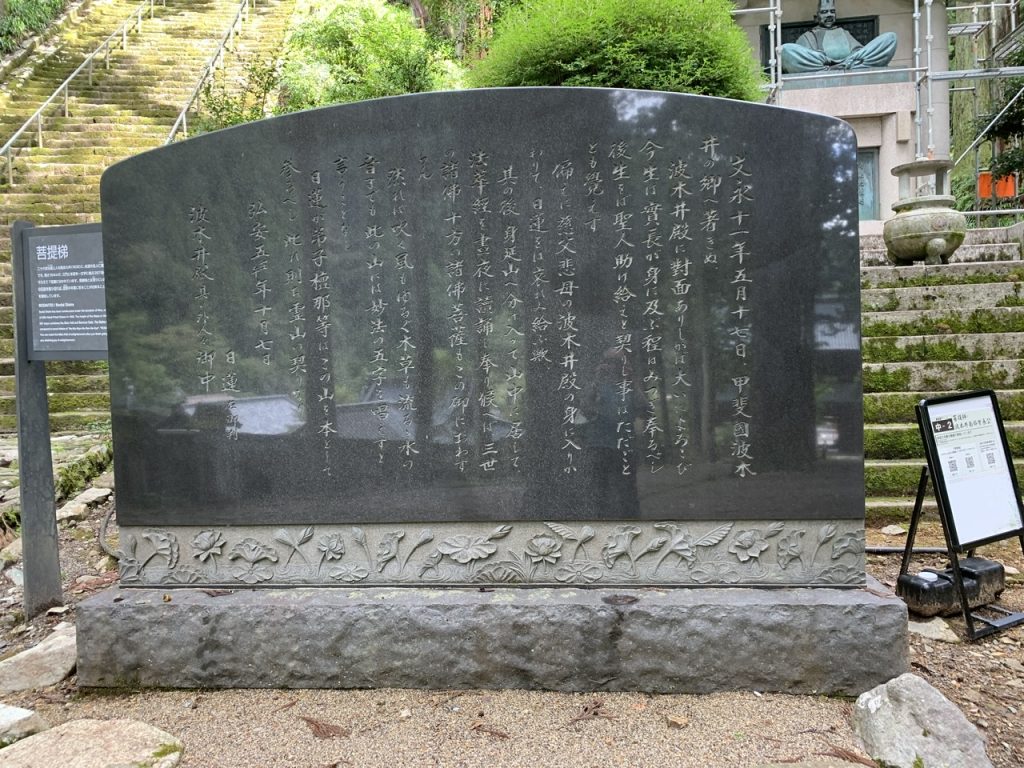

日蓮を身延の地に招いた鎌倉の御家人波木井実長の碑

日蓮を身延の地に招いた鎌倉の御家人波木井実長の碑

男坂の手前に、日蓮聖人を身延の地に招いた鎌倉の御家人で、甲斐国波木井郷の領主だった南部(波木井)実長の像と碑がありました。

南部氏は、新羅三郎源義光の子孫で、甲斐源氏の加賀美遠光の子である南部三郎光行に始まるといわれています。その名字は甲斐国の南部郷から由来するといいます。その子孫は、近世になって南部藩(盛岡藩)の藩主となるわけです。

身延山久遠寺 五重塔 明治8年の大火で焼失し、2008年、133年ぶりに再建

身延山久遠寺 五重塔 明治8年の大火で焼失し、2008年、133年ぶりに再建

少し大袈裟ですが、息も絶え絶え、途中休憩しながら男坂をやっと登り、久遠寺境内に到着しました。

最初にお迎えてしてくださったのは、この五重塔です。明治の大火で焼失していましたが、2008年に133年ぶりに再建されたといいます。

身延山久遠寺 本堂

身延山久遠寺 本堂

ついに本堂です。

身延山久遠寺 本堂

身延山久遠寺 本堂

本堂内は、靴を脱いで、自由にお参りできます。

身延山久遠寺 祖師堂

身延山久遠寺 祖師堂

本堂から祖師堂~報恩閣~拝殿~仏殿と建物内で「陸続き」になっており、それぞれのお堂を個別にお参りできます。

身延山久遠寺 祖師堂

身延山久遠寺 祖師堂

身延山久遠寺 仏殿

身延山久遠寺 仏殿

身延山久遠寺 御真骨堂

身延山久遠寺 御真骨堂

私自身はそれほど熱心な仏教徒とは言えませんが、このような聖地をお参りすると、さすがに荘厳厳粛な気持ちになれます。

身延山に来られてよかった、身延山を参拝することが出来て本当によかった、と感謝の気持ちが沸き起こりました。

これで、天台宗の比叡山延暦寺、真言宗の高野山金剛峰寺、浄土宗の知恩院、浄土真宗の東西本願寺、時宗の清浄光寺、臨済宗の建仁寺、曹洞宗の永平寺…と各宗派の総本山をほとんど制覇した感じです。この中で、高野山にはかなり圧倒されましたが、この身延山も比類なき聖地で圧巻でした。

日本人だったら日蓮宗信徒でなくても、いや、世界の人類だったら誰でも、一度はお参りするべき寺院ですね、この日蓮宗総本山・身延山久遠寺は。

何と言っても、人間の持つ信仰の力というものは凄まじい。あれだけ急勾配の石段や大伽藍をつくってしまうわけですから。

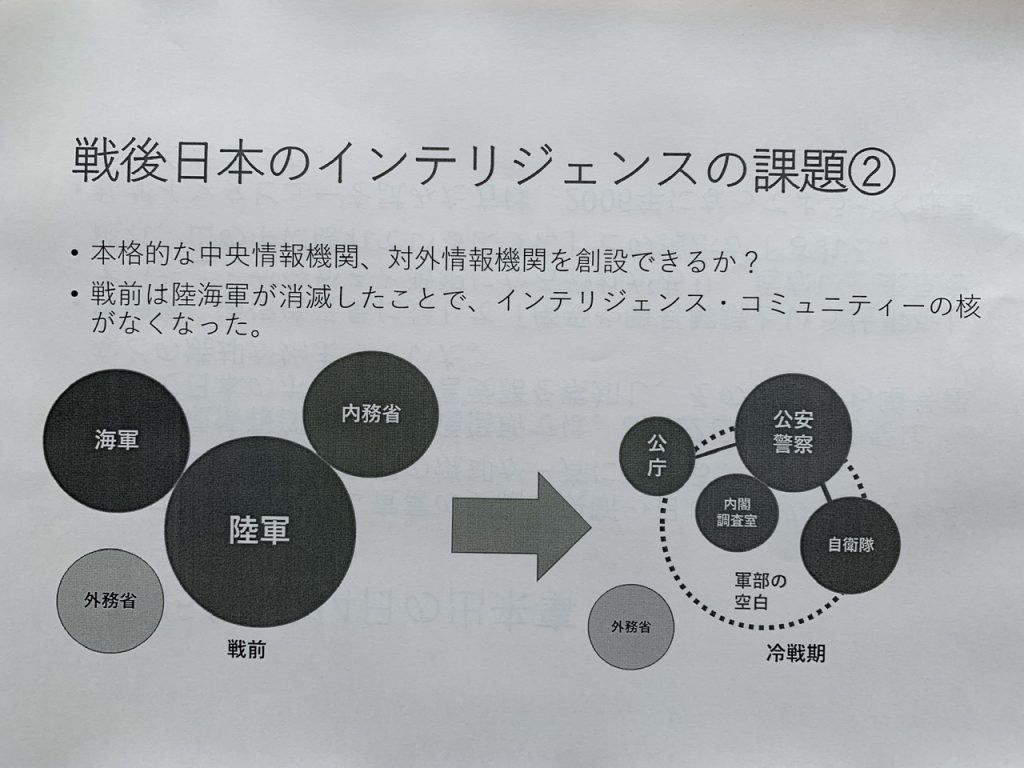

身延山第九十世 日勇上人のお言葉

身延山第九十世 日勇上人のお言葉

この後、ロープウェイで奥之院に向かう途中の境内で、「身延山第九十世 日勇上人のお言葉」が掲示されていました。

このお言葉を読んで、私自身にも呼び掛けているようで、心が救われ、心が洗われ、少し涙が出て来ました。そして、これからも生きていけるような自信と勇気をもらいました。

身延山ロープウェイ 往復1500円⇒1400円

身延山ロープウェイ 往復1500円⇒1400円

午前11時発の身延山ロープウェイに乗りました。

久遠寺駅(標高390メートル)から奥之院駅(同1153メートル)まで、全長1665メートル。時速18キロで所要時間7分です。と、パンフレットに書いてありました(笑)。

身延山 奥の院 思親閣

身延山 奥の院 思親閣

また、そのパンフレットには、奥之院思親閣とは「日蓮聖人が身延山にご隠棲の9カ年の間、風雨厭わず山頂へ登られ、故郷房州小湊を拝し、ご両親お師匠様をお慕いなされた故事に因んで建てられたお堂」と書かれています。

現代人はロープウェイに乗って、ズルしてしまいますが、日蓮聖人は風雨厭わず山頂へ登られたとのこと。日蓮聖人は凄い健脚だったんですね。

身延山奥之院 日蓮像

身延山奥之院 日蓮像

日蓮聖人像は、鎌倉などで何像も、結構拝見したことがありますが、この像が一番御本人に似ているような気がしました。

つまり、罰当たりになるのを恐れずに述べれば、日蓮聖人を妙に神格化せず、素の本人の姿絵がそのまま像になったように見えるのです。

日蓮聖人 お手植え杉

日蓮聖人 お手植え杉

日蓮聖人(1222年2月16日~82年10月13日)お手植え杉は樹齢750年を超えるといいます。

日蓮聖人は西洋式に計算しますと、今年2022年は生誕800年、没後740年になります。が、日蓮宗では数え年を採用されているようで、昨年2021年を「日蓮聖人降誕800年」とされているようでした。

身延山 奥の院 思親閣

身延山 奥の院 思親閣

どうも私はせっかちな性格なもので、11時20分発の下りのロープウェイに乗車してしまいました。山頂滞在時間、わずか20分でした(苦笑)。

菩提梯 下り287段

菩提梯 下り287段

久遠寺境内を再度散策した後、いよいよ帰りです。

今度は下りですから、菩提梯の石段に挑戦しました。公称287段となっていますが、私が勝手に数えながら降りたら294段になりました。恐らく数え間違いでしょう。

身延山 旅館山田屋 喫茶園林 ハヤシライス1200円

身延山 旅館山田屋 喫茶園林 ハヤシライス1200円

さてお昼時。先ほどの観光案内所で頂いたパンフレットで目を付けていたお店に何軒か行きましたが、日曜日のせいか、閉まっていたり、「ご予約様のみです」と断られたりしてなかなか見つかりません。

結局、身延山バス停留所の真向かいにある「喫茶 園林」に入り、ハヤシライスを頂きました。

日蓮聖人 草庵跡 御廟

日蓮聖人 草庵跡 御廟

さあ、ご飯を食べてエネルギーを補給できたので、次に向かったのは、日蓮聖人の草庵跡と御廟です。

「喫茶 園林」から3~4分で三門に戻り、三門から「草庵跡・御廟」の入り口まで歩いて6~7分。

日蓮聖人 草庵跡 御廟

日蓮聖人 草庵跡 御廟

でも、入り口から草庵跡までが意外にも長かった。誰もいない坂道を10分ぐらい歩いてやっと草庵跡に辿り着きました。

日蓮聖人 草庵跡

日蓮聖人 草庵跡

「ここだったのかあ」という感慨が押し寄せました。

日蓮聖人は、修行三昧の生活で、冬は極寒で、寒さと飢えに苦しみ、胃腸病も患っていて大変な思いをされたことを手紙等に書き残されておりました。(久遠寺境内と比べ、体感温度はここは3~4度低い感じがしました。何でここに草庵を結んだのか不思議でした)

近くに川が流れておりましたが、魚を獲るなど殺生もできるはずありませんからね。

日蓮聖人 御廟

日蓮聖人 御廟

草庵跡からさらに先に進むと、1~2分で御廟です。

後から来た50代ぐらいの男性が靴を脱いでここに上がって、独りで法華経を唱えていました。

日蓮聖人 御廟

日蓮聖人 御廟

日蓮聖人は、亡くなったらこの身延の地に葬ってほしい、と言い残されたとされます。その通り、ここで静かに眠っておられると思うと、感無量になりました。随分、立派な御廟です。

身延山にお参り出来て本当に良かったと思いました。

下部温泉

下部温泉

25日は、下部温泉「湯元ホテル」に予約していたので、身延から下部温泉駅まで、また身延線で甲府方面に戻りました。

今回、不思議なことがありました。行きの甲府から身延線で身延駅で降りて、身延山行きのバスに乗ったら杖をついた40代後半ぐらいの男性と一緒になりました。その方も久遠寺にお参りする感じでした。そして、11時発のロープウェイに乗ったら、またその男性と一緒になりました。お顔をジロジロ見たわけではないのですが、杖をついておられたので直ぐ分かりました。そして、何と、身延から下部温泉駅で降りたら、またまたこの男性と一緒になったのです。何という偶然でしょうか。「仏の顔も三度まで」なのか、その後、もうお会いすることはありませんでしたが、不思議だなあと思いました。

湯元ホテルは、高浜虚子や海音寺潮五郎がよく贔屓にして泊まっていたという宿だったので、ここを予約したのですが、かなり建物も古くなり、昭和というか大正の感じがしました。

夜の料理は、生ビールがサービスで付き、刺身あり、ステーキありで意外と豪華でした。温泉もゆっくり堪能出来ました。

【追記】

台風15号による豪雨で、静岡では甚大な被害を受けました。御見舞い申し上げます。