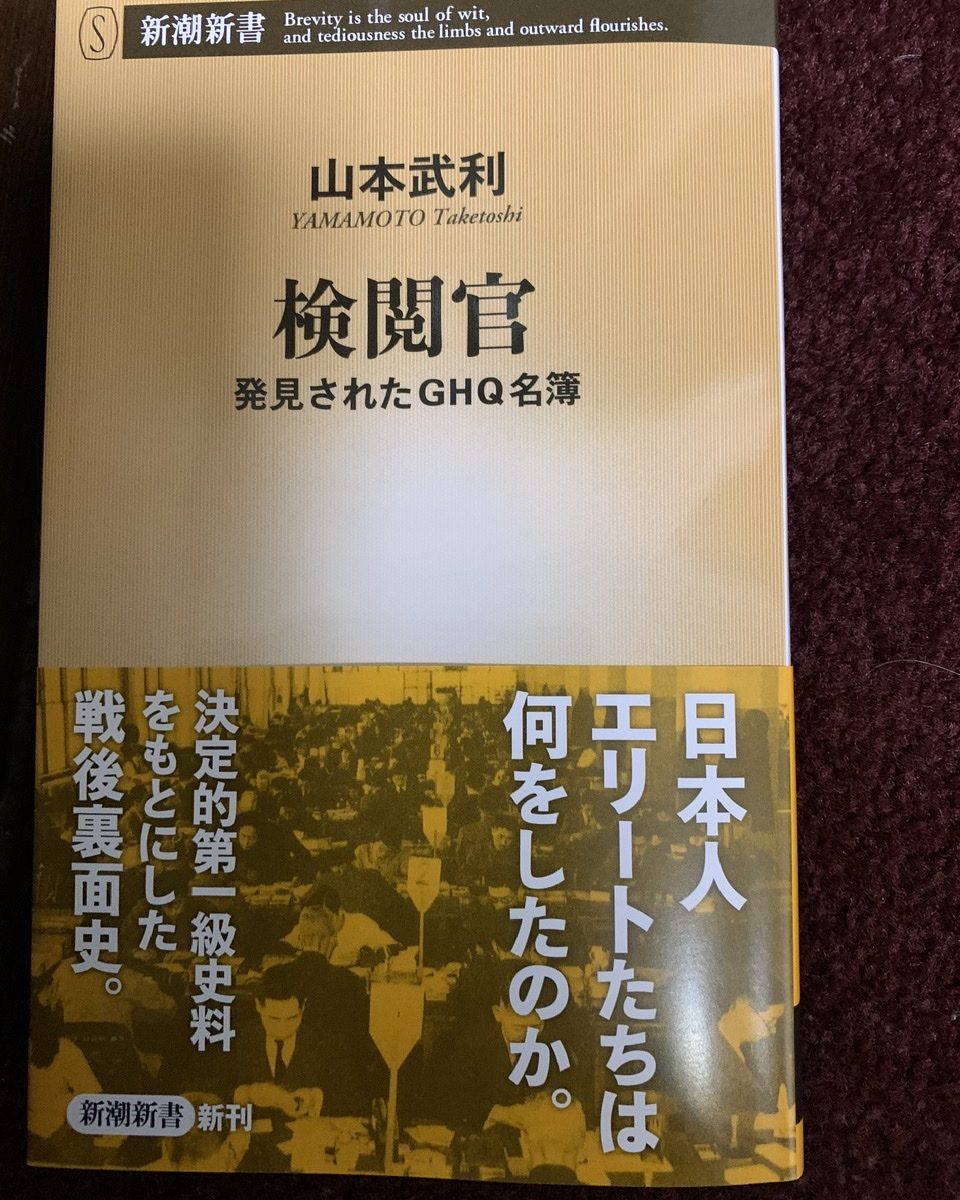

山本武利著「検閲官 発見されたGHQ名簿」(新潮新書、2021年2月20日初版)を読了しました。

実は、2月28日の渓流斎ブログで「占領期の検閲問題=三浦義一論文も削除、木下順二は検閲官だった?-第34回諜報研究会」という記事を書きました。この中で、この諜報研究会を主催するインテリジェンス研究所理事長の山本武利一橋大学・早稲田大学名誉教授が最近上梓された「検閲官」(新潮新書)を未読だったため、オンライン講演会で質問もできなかった、といった趣旨のことを書いたところ、この記事に目を留めて頂いた山本先生御本人から「まだ購入されていなかったら献本致しますよ」と、声を掛けて頂いたのです。

一瞬、自分自身が、GHQ占領下の日本人検閲官か、総務省の高級官僚になったような気分に陥りましたが、せっかくの御厚意ですからお言葉に甘えてお願いしてしまいました。

いつもながら、前置きが長くなりましたが、これはかなりの労作です。新書のスタイルですが、中身はかなり濃厚です。著者略歴で公表されている通り、山本氏満80歳の著作ですから、本当に頭が下がります。「GHQの検閲・諜報・宣伝工作」など長年にわたってライフワークとして取り組んできたインテリジェンス(諜報)研究の最新の成果が表れています。

戦後、GHQによる検閲に関しては、江藤淳による先行研究がありますが、山本氏は江藤説を止揚(アウフヘーベン)している格好です。例えば、江藤説では、日本人検閲官は約1万人だった、としていたのに対して、山本氏は2万人余と訂正。また、長洲一二元神奈川県知事(1919~99年)ら東京裁判の検察側証人の事務所雇員を、江藤が検察官グループに入れてしまった誤りなどを山本氏は指摘しています。

何しろ、GHQによる検閲を主導したCCD(民間検閲局)が閉鎖された時点(CCDは1949年10月31日廃止)での全国の本部・支部の所在地について、山本氏は長年追求してきましたが、ようやく資料が発見できたのが、アメリカ公文書館で、何と2019年11月のことだった、というのです。つい、最近ではありませんか!!江藤淳が「閉された言語空間 占領軍の検閲と戦後日本」(文藝春秋、1989年)を発表した当時は、日本人検閲官だった人は誰一人証言する人はなく、メリーランド大学のプランゲ文庫などが全面的に公開されていなかった時代だったかもしれませんが、もしかしたら、今後も新資料が見つかるかもしれません。(本書では日本人検閲官の体験談がかなり採用されています)

さて、私自身が、GHQによる検閲という史実を初めて知ったのはいつだったのか忘れてしまいましたが、少なくとも若い頃は、新聞雑誌の検閲や仇討映画や演劇の上映、上演禁止といったこと以外は、あまりよく知りませんでした。特に日本人のインテリによって電話が盗聴されたり、庶民の私信が開封されて英訳されたりしていたことなど、これは超機密の極秘事項だったので、多くの国民が知る由もなかった、というのが実情でしょう。

本書では、その実体について、的確に教授してくれます。まず、敗戦後の日本を支配下占領軍GHQ(General Headquarters、連合国軍最高司令部)内で諜報、検閲を扱う総本部はG-2(参謀第2部)と呼ばれ、そのトップは、マッカーサーの忠臣チャールズ・ウィロビーでした。そのG-2の傘下には民事を扱うCIS(民間諜報部)と軍事・刑事を扱うCIC(対敵諜報部)が置かれ、このCISに属していたのがCCD(Civil Censorship Detachment、民間検閲局)でした。

CCDには、郵便、電信、電話の検閲を行う通信部門(Communications)と、新聞、出版、映画、放送等を検閲するPPB(Press, Pictorial &Broadcasting)部門がありました。検閲対象については、例えば、1948年6,9月のリストでは郵便部門が75%と全体の4分の3を占めていました。つまり、GHQは、右翼、左翼の大物も含めて、日本国民の占領軍に対する「庶民感情」を一番知りたかったことになりますね。支配者として、統治の基準を暗中模索で探っていたか、問題人物は刑務所にぶち込むなどしていたのでしょうね。

日本人検閲官は、かなりの高給で採用されたことを本書で初めて知りましたが、GHQのポケットマネーで給与が支払われたわけではなく、日本政府が賠償金代わりに負担させられていたというのです。まさに、踏んだり蹴ったりですね。

江藤淳が追及していた当時は分からなかった日本人検閲官については、ほんの一部ながら、本人による手記などで分かってきています。2月27日の諜報研究会のオンライン講座で話題になった進歩派知識人の代表である劇作家の木下順二もその可能性大ですが、後に推理小説の大家となる鮎川哲也(1919~2002)は、「うしろめたい仕事だった」と回想し、ロッキード事件などの追及で「国会の爆弾男」の異名を持った楢崎弥之助(1920~2012、元衆院議員)も、福岡のCCDで検閲に携わった体験談を残しています。

日本人検閲官は、英語の出来る東大や津田塾大などの若い学生が多かったようですが、興味深かったのは高齢者雇用です。例えば、斎藤玉男という人は、東大医学部を卒業した精神科医で、「智恵子抄」の高村智恵子が入院したゼームス坂病院を開設したり、東京府立松沢病院副院長などを歴任しながら、戦後は職がなく、猛烈な食糧難とインフレに悩まされていたことから、1948年にCCDに採用されます。斎藤は1880年生まれなので、この時、68歳です。他にも高齢者採用の中に、元大学教授や元外交官らエリート層がいましたが、著者の山本氏は「人生50年と言われた当時の60歳代は現在の90歳代に相当するだろう」と書いています。

◇参謀本部の高級幕僚は売国奴に

検閲以外で、著者の山本氏が最も糾弾しているのが、有末精三中将や服部卓四郎大佐といった戦時中の参謀本部の高級幕僚だった元軍人で、彼らは専門知識を旧敵国に最高値で売り込み、占領の手助けをしたというのです。山本氏は「売国奴以外の何者でもない」と書いてますが、その通りですね。戦後直後の占領期には、帝銀事件、下山国鉄総裁事件、三鷹事件、松川事件などといった「陰謀事件」が多発し、キャノン機関による工作などGHQの影もちらついています。

私自身、最近、戦国時代に夢中になって、少しだけ近現代史から遠ざかっていましたが、まだまだ勉強が足りないと実感しました。