群馬県高崎市の保渡田古墳群 Copyright par O,T

週刊朝日ムック「歴史道」の「古代史の謎を解き明かす!」を読了しました。この本については、既に色々書きましたが、最後に一つだけ備忘録のため、付け加えておきたいと存じます。

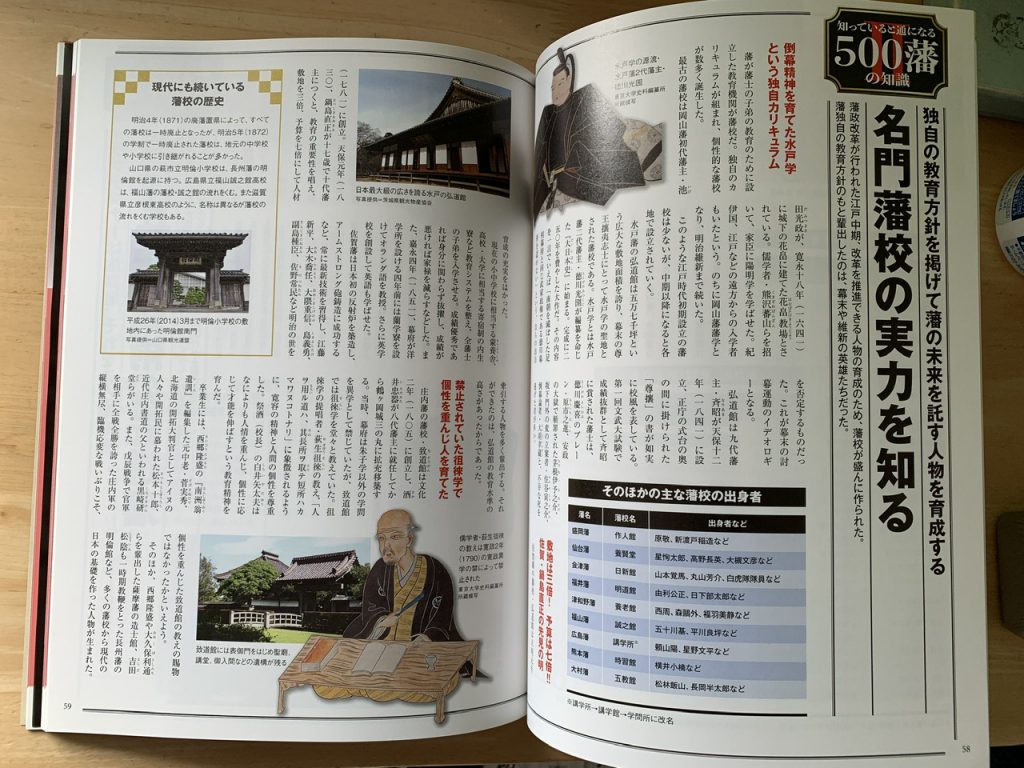

倭王権(大和朝廷)の大王が、たった一人で強大な権力を獲得して独裁的な政治を行っていたと考えるのは誤りで、地方豪族と協同の連合王国みたいなものだったことがよく分かりました。何と言っても、後の江戸時代の参勤交代のような上番制度(地方豪族が上京して当番勤務に就くこと)があったことを知ったのは大収穫でした。以前にも書きましたが、地方豪族の人身管理と、彼らの勢力を削ぐことが目的だったのでしょう。

日本史を見ると、どうも一人の独裁者が莫大な権力を振るっていたというのは、藤原道長や平清盛や織田信長や豊臣秀吉らを除けば例外で、天皇は、独裁者とは言い難いのです。何しろ、大王から初めて天皇の呼称を使うようになった天武天皇から大臣、大連ら数人の有力豪族らによる「合議制」になったので、天皇一人だけで物事を決められなかったようです。(勿論、巨大な古墳を作るほど大王に権力が集中していたことは確かですが)

平安時代になると、天皇以上に権力を振るうようになったのは摂関家の藤原家で、段々、天皇はお飾りのような存在になっていくことは皆様もご案内の通りですが、それ以前にもっと古代から外戚関係の有力豪族が権力を振るっていたんですね。

藤原氏の前は、蘇我氏であることは教科書にも出てくるのでよく知られていますが、その前に葛城(かずらき)氏がいて、5世紀に葛城襲津彦(おつひこ)が大王家の外戚として大きな力を持ち、その娘の磐之媛(いわのひめ)は、大王仁徳の正妻となり、履中、反正、允恭の3人の大王を生みます。しかし、5世紀後半の大王雄略の御世に、葛城円(つぶら)が大王安康を暗殺した眉輪王(まゆわのおおきみ)を匿ったかどで焼き殺されて、これを機に葛城氏は没落します。とはいえ、その後に大王以上の権力を振るった蘇我氏は、実は葛城氏から分立した氏族だったいう説が近年注目されているというのです。

蘇我氏本家は乙巳の変で滅亡しますが、分家の蘇我石川麻呂の子孫は石川氏と改名して後代にも残ります。また、藤原氏の祖である中臣鎌足の嫡男藤原不比等の正妻娼子(しょうし)は蘇我馬子の曾孫に当たり、2人の子息房前の子孫から摂関政治の最盛期を築いた藤原道長が出ています。

となると、何らかの形で、葛城氏の血統は、蘇我氏、藤原氏を経て、少なからず、ずーと続いてきたことになりませんか?

私も知らなかったのですが、葛城氏と並んで大王と外戚関係を結んでいた豪族に和珥(和邇、丸邇=わに)氏がいます。5世紀から6世紀後半にかけて、応神、反正、雄略、仁賢、継体、欽明、敏達の7大王に対して、9人の后妃を入れたといいます。和邇氏は後に北方の春日に拠点を移して、姓を春日と改めたといいます。

大王家が続くためには子孫が必要で、そのためには女性の外戚が必要なのは当然な話ですが、古代の研究には、大王家だけでなく、葛城氏や和邇氏などの豪族の知識も必要なことがよく分かりました。