10月9日(土)午後、誰でも自由に参加できるオンラインで開催された第38回諜報研究会(NPOインテリジェンス研究所主催、早稲田大学20世紀メディア研究所共催)に馳せ参じて来ました。

先月参加した第37回研究会で、恫喝まがいの炎上事件がありましたから、今回もどうなることやら、とヤキモキしておりましたが、件の怖そうなインテリの方は、きこしめていなかったせいなのか、大人しくて、無事平和に終わり、良かったでした。

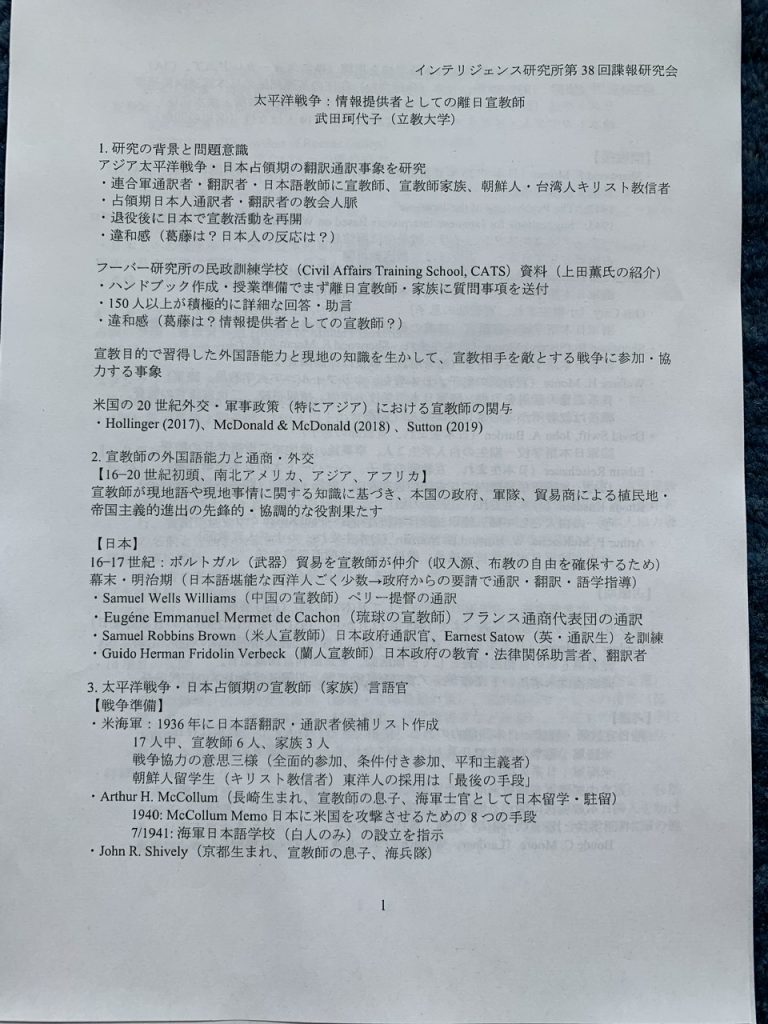

特に、2人目の報告者、武田珂代子立教大学教授による「太平洋戦争:情報提供者としての離日宣教師」は、講義にこなれている大学教授だけあって、非常に分かりやすく、頭にスッと入りました。

武田教授は、アジア太平洋戦争・日本占領期の翻訳通訳事象の研究がご専門のようですが、私自身も関心があるので非常に興味深かったでした。米スタンフォード大学フーバー研究所の資料を苦労して渉猟してでの研究発表でした。

私が驚いたのは、米海軍は、対日戦争の準備のために、早くも1936年に日本語通訳・翻訳者候補のリストを作成していたことでした。1936年は「二・二六事件」があった年ではありますが、真珠湾攻撃の5年も前。しかも、大日本帝国は、真逆に英語は敵性語として禁止したほどではありませんか。まさに、インテリジェンスの情報戦という意味では、既に5年前に日本は敗北していたことになります。

◇ライシャワー、モーア、そしてモーラン

太平洋戦争・日本占領期で活躍した米国人の通訳・翻訳者は、来日宣教師や日本生まれのその子息が多かったんですね。戦後、駐日大使になったエドウイン・ライシャワーもその一人で、最も有名ですが、東京裁判で言語裁定官を務めたラードナー・W・モーアも日本生まれの宣教師だったのです。モーアは、交換船で帰米後、陸軍情報機関の翻訳指導をし、戦後、再来日し、陸軍言語部長として占領活動。除隊後、宣教活動を再開し、四国基督教学園(現四国学院大学=香川県善通寺市)の初代学長になった人です。この人の実弟が、ウォーラス・H・モーアで、陸軍情報将校となり、当時敵視されていた日系二世の活用を主張し、戦後は、収容所から帰還した日系人を支援した人と知られています。

もう一人だけ、重要人物は、シャーウッド・F・モーランで、1925年に日本で宣教活動を始め、41年に帰米。56歳で海兵隊に志願して言語官になった人です。日本人捕虜を「人間的アプローチ」で尋問したことから、アフガニスタン・イラク戦争で再注目されました。その日本生まれの息子が シャーウッド・R・モーランで、海軍の言語官となり、暗号解読などに従事し、戦後は原爆調査にも参加したといいます。海軍情報士官として日本人捕虜を尋問した経験のある世界的な日本文学者のドナルド・キーン氏の著作の中にも、このモーランがしばしば登場します。