個人的なお話ながら、私の大学の卒論のテーマが「印象派」だったため、どうしても19世紀から20世紀にかけてのフランス文化からの桎梏から抜けきれません。

卒論は「二人のクロード」というタイトルで、美術界の印象派を代表するクロード・モネと音楽界を代表するクロード・ドビュッシーの二人にスポットライトを当てて、何故、印象派なるものが当時席捲したのか、その時代的背景や思想等も含めて分析したつもりなのですが、今から読み返せば、まるで小学生以下の作文です。

今、青柳いづみこ著「パリの音楽サロンーペルエポックから狂乱の時代まで」(岩波新書、2023年7月20日初版)を読んでいますが、この本を読むと、改めてその思いを強くしました。著者は、ドビュッシー演奏では第一人者の世界的なピアニストですが、講談社エッセイ賞を受賞するなど文にも秀でたいわゆる両刀使いの才人です。実に本当によく文献を調べ尽くしておられます。

時代は、ナポレオン三世の第二帝政から普仏戦争での敗北~パリ・コミューンを経て、第三共和政に移行した激動期です。この時代なら、フランス語を少しは齧ったことがある人なら誰でも、画家のモネと音楽家のドビュッシー以外なら、ヴェルレーヌやランボー、ボードレール、マラルメといった詩人を挙げることでしょう。もしくは、フロベールやゾラといった小説家か。そんな時代でもいわゆるブルジョワ階級の貴族が健在で、特に暇を持て余した?公爵夫人、伯爵夫人たちが自宅を開放して、芸術家(の卵も)を招いて夜な夜な怪しげなパーティーを開き、そんなサロンから巣立って世界的にも有名になった詩人、音楽家、画家、小説家は数多に及ぶといった史実は、さすがに私でも知っておりましたが、誰が具体的にどんなサロンに参加して、参加した人たち同士はどんなつながりがあったのか?ーつまり複雑な人物相関図までは知りませんでした、と告白しておきます。

著者は、数多いるサロンの主宰者の中で、まずニナ・ド・ヴィヤール夫人(1843~84年)を取り上げております。勿論、恥ずかしながら、私自身すっかり忘れておりましたが、この方、「フィガロ」紙の記者エクトール・ド・カイヤス伯爵と結婚し、夫の金利と父親の資産で何不自由のない生活を送っていましたが、ほどなく別居してサロンを開きました。彼女を慕って集まったのが、反体制ジャーナリストや詩人、画家、音楽家らの芸術家です。彼女自身も詩人で、バッハ、ベートーヴェンらを得意とするピアニストでもありました。

彼女の男性遍歴は「公然の秘密」で、ステファヌ・マラルメが夢中になり、ヴィリエ・ド・リラダンは生涯の友、アナトール・フランスは愛人でした。この3人は、特に有名ですが、他に親しい関係があった人物に医師で画家で科学者のシャルル・クロ、シャンソン作曲家のシャルル・ド・シヴリー、画家のフラン・ラミ、ジャーナリストで作家のエドモン・バジールらがいます。この他、サロンに参加した人の名前が多く出て来ますが、私が知っているのは、詩人のポール・ヴェルレーヌとヴェルレーヌとランボーの共通の友人だった知る人ぞ知る詩人のジェルマン・ヌーヴォーと、小説家のギイ・ド・モーパッサンぐらいでした。また、エドワール・マネが彼女をモデルに「団扇と婦人」という絵を描いています。(ヴィヤール夫人は1884年、41歳の若さで精神科病院で死去します。)

さて、この中で、長年、名前は知っていても「人物相関図」がなかなか分からなった人物がこの本を手掛かりにやっと分かりました。鍵を握っていたのが、サロンに頻繁に通って、ヴィヤール夫人とも昵懇だったシャンソン作曲家のシャルル・ド・シヴリーでした。このシヴリーとサロンで知り合ったのか、その前からの友人だったのか分かりませんが、有名な詩人ポール・ヴェルレーヌがいます。ヴェルレーヌは、このシヴリーの妹マチルドと結婚します。そして、新婚早々の二人の家庭生活をめちゃくちゃにして破壊したのが、シャルルヴィルの田舎からパリに出て来たばかりの17歳の少年アルチュール・ランボーだというのは、皆さん、御案内の通りです。

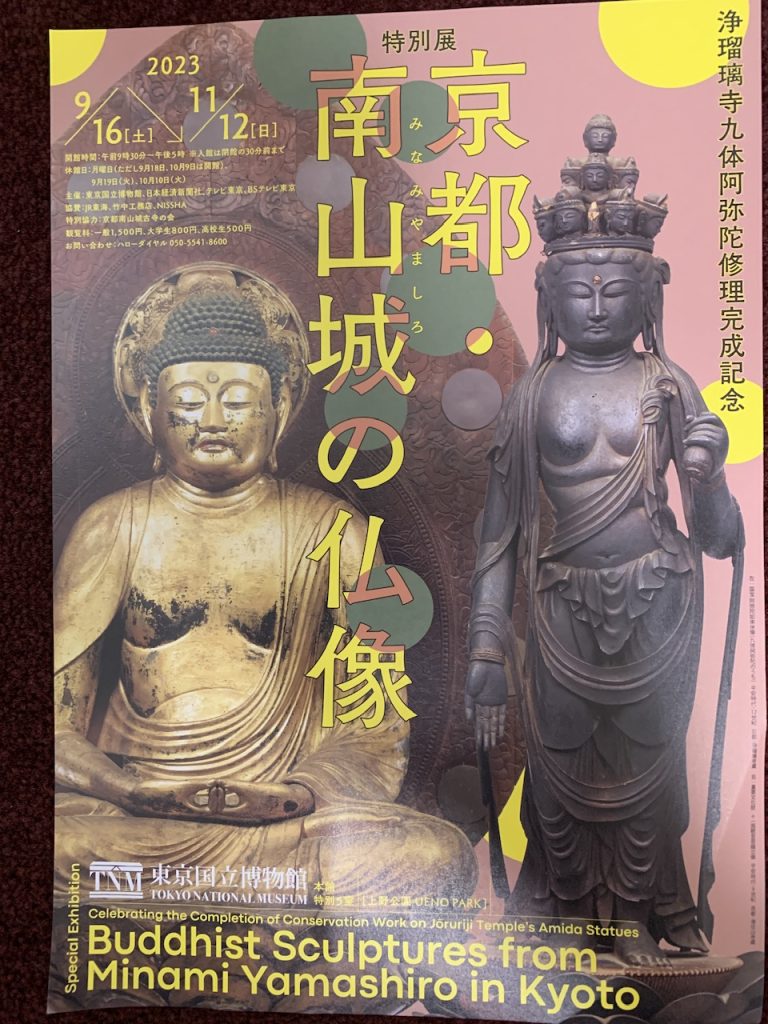

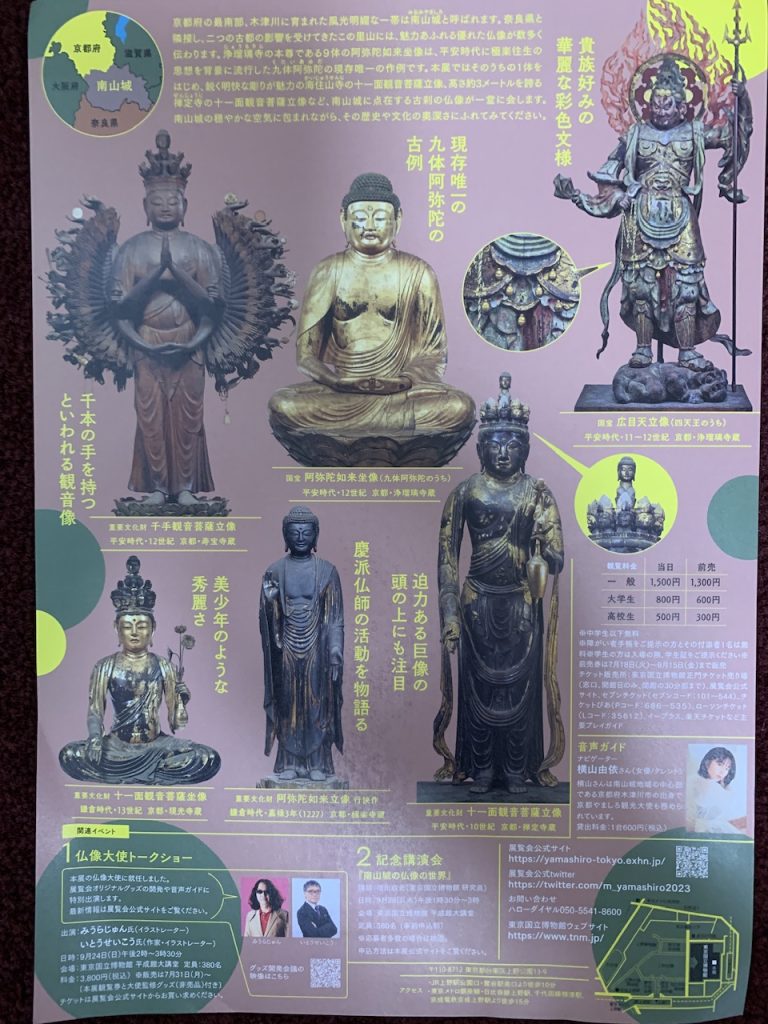

Asoukayama

Asoukayama

ここまではよく知られていることですが、何とドビュッシーが登場します。9歳のドビュッシーにピアノを教えてパリ音楽院に合格するほどまで手ほどきをしたのがモーテ夫人で、彼女は一説にはショパンの門下生と言われていますが、シャルル・ド・シヴリーの母親だったのです。経緯はこうなります。

普仏戦争の末期、ドビュッシーの父親は志願して国民軍に入隊しますが、国民軍は敗北して、サトリ―の監獄に収監されます。同時にシャルル・ド・シヴリーもパリ・コミューンに巻き込まれて同じサトリー監獄に送り込まれます。ここで二人は知り合い、ドビュッシーの父親は音感の良い自分の息子の音楽の教育について、シヴリーに相談します。それなら自分の母親はピアノ教師だから、どうか、と提案したようです。こうして、9歳のドビュッシーが、モーテ夫人の下を訪れたのは1871年秋のことでした。詩人ランボーがパリに上京し、ヴェルレーヌ宅、つまりは、モーテ夫人宅に居候したのが1871年9月中旬で、乱暴狼藉を働いたかどで追い出されたのが1カ月後の10月中旬か下旬だったといいます。となると、ドビュッシーがランボーに会ったか見た可能性は微妙ですが、ゼロではない気がします。ランボーは1891年に37歳の若さで亡くなり、ドビュッシーは20世紀初頭に活躍した印象があったので、2人が同時代人で、パリ市内の何処かですれ違っていたかもしれない、と思うとちょっと興奮しますね。

Asoukayama

Asoukayama

もう一人だけ、取り上げたいのは、サロン主宰者のヴィヤール夫人の愛人だったシャルル・クロです。この忘れられた天才、もしくは歴史から抹殺された天才の偉業は、この本では「第2章 シャルル・クロ」と章立てされて詳細されています。サロンには医者であるアンリとともに、パリ大学の医学部学生時代から参加し、詩人であり、画家であり、科学者でもあった人です。ヴェルレーヌとは親友で、ランボーが上京した際、最初に面倒を見たのがシャルル・クロだったというのに、ヴェルレーヌは「呪われた詩人」のラインアップの中にクロの名前を無視して入れませんでした。いわゆるヴェルレーヌ=ランボー事件でのわだかまりが、ヴェルレーヌにはあったようでした。

他に、科学者としてのクロの不幸はまだあります。1867年末、フランスの科学アカデミーに「色彩、形体、運動の記録と再生の修法」という論文を送り、カラー写真に関する「三色写真法」に発展しましたが、わずが2日の差で他人に先を越されてしまいます。

また、1877年4月、現在のレコードとほぼ変わらないディスク式の「パレオフォン」と名付けた蓄音機の原理の論文を科学アカデミーに送付し、この時点で米国のエジソンに半年先んじていましたが、特許を取るのはエジソンの「フォノグラム」の方が先でした。

実についていない人、と言わざるを得ませんね。