11月9日(木)は会社を休んで、東京・霞ヶ関の愛知大学東京オフィスで開かれた「第4回尾崎=ゾルゲ研究会」に参加して来ました。

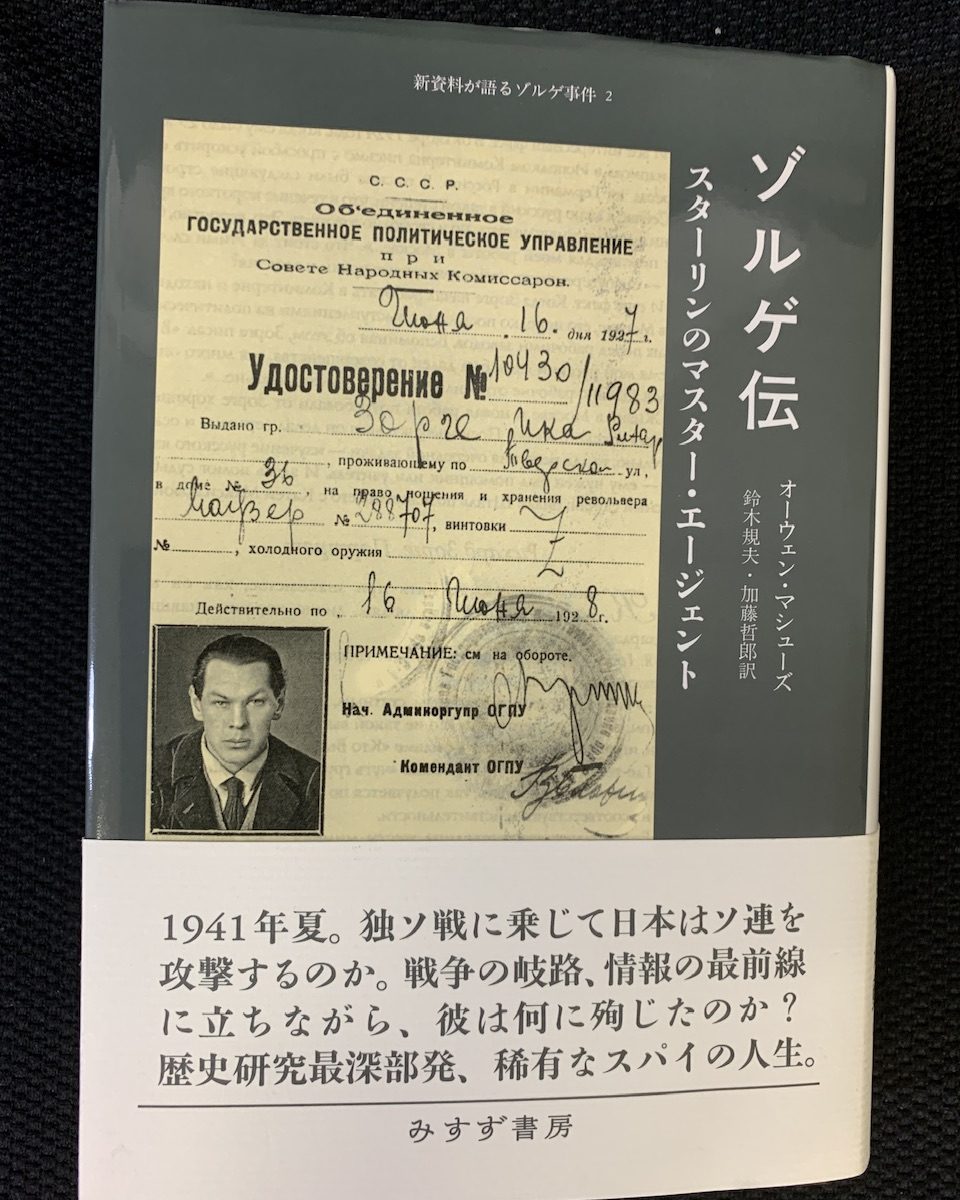

ゾルゲ事件の中心人物である尾崎秀実が育った台湾の話、ヴーケリッチの取り調べに当たった当時の特高外事課主任警部の話、そしてゾルゲのオペラの話とメニューがかなり盛沢山で、正直、頭の整理が追い付かず、後で、配布して頂いた資料を読み返して何となく分かるといった感じでした(苦笑)。

最初に登壇されたのは、尾崎=ゾルゲ研究会事務局長の鈴木規夫愛知大学教授で、演題は「尾崎秀実における台湾」でした。事前に発表されたレジュメでは、「尾崎秀実は誰であったのか、その生育環境となった台湾というロケーションを巡って考える」ということで大いに期待したのですが、途中でオンラインの人からの雑音や、オンライン参加者の巨大な顔のアップや、「早口で、画面の文字が小さいのでよく読めませーん」などといった抗議がオンラインから何度も入ったりして、集中できず、内容を理解することが出来ませんでした。後から資料も読み返しましたが、同じで、やはりあまり理解できませんでした。

講演の「むすびに」では、「尾崎たちの、この地上の『愛国』を超えた異なる次元の故郷を見出す魂は、聖ヴィクトリ・フーゴーの『故郷を甘美に思う者はまだ嘴の黄色い未熟者である。…』という精神的超越性と寛容を象徴するアフォリズムを想起させずにおかない。その出所は恐らくはさらに遡り、イブン・フィーナーの『空中人間』へも至るのであろうが、偏狭なナショナリズムからも逃れ、ディストピアへ迷い込まないためにも、尾崎たち『複雑な』コミュニストのユートピアへの道を再び探るべきなのではないか。」などと結論付けられていましたが、こちらの頭が悪いせいで、残念ながら理解できませんでした。もっと勉強して出直します。

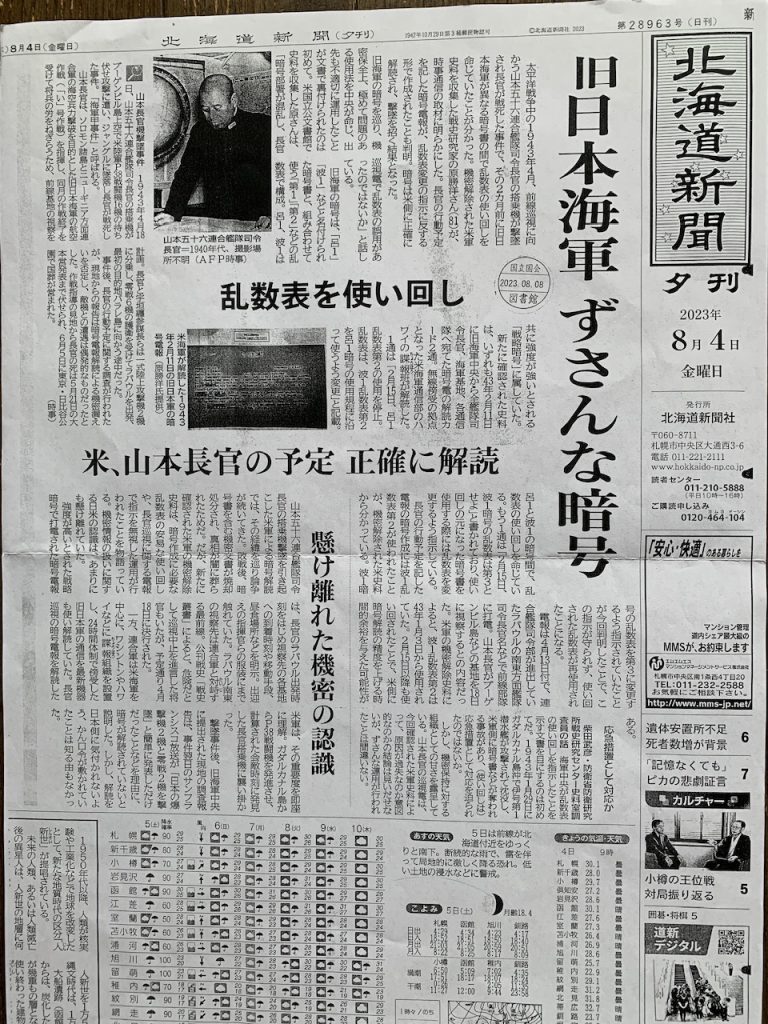

次の登壇者は、北海道新聞の大澤祥子記者で、演題は「曾祖父鈴木富来のゾルゲ事件捜査記録をみつけて」でした。道新の夏の企画に「記者がたどる戦争」があり、大澤記者は今春、埼玉県の祖父の自宅で、曾祖父の私家版の遺稿集(非売品)を見つけ、その中に「ゾルゲ事件捜査記録」が出てきて吃驚。曾祖父鈴木富来(1900~85年、85歳で死去)は戦時中、特高に在籍しゾルゲ事件に関係していることまで伝え聞いていなかったからでした。

そこで、大澤記者は、このゾルゲ=尾崎研究会の代表でもある加藤哲郎一橋大学名誉教授に遺稿集の「鑑定」を依頼したところ、とてつもない歴史的価値がある資料だということが分かり、北海道新聞の今年8月11日から3回に渡って連載記事を出稿したのでした。

「鈴木富来 遺稿集」は富来が亡くなった後の1986年に、富来の長男が編纂したものでした。鈴木富来は戦後、公安調査庁などで勤務していましたが、戦前は警視庁特高警察部外事課に勤務し、ゾルゲ事件では、同課欧米係の捜査主任警部として、中心人物の一人であるブランコ・ブーケリッチの捜査に当たった人でした。クロアチア出身のブーケリッチはパリ大学を卒業し、7カ国語に堪能で、ユーゴスラビアのポリティカ紙特派員として1933年に来日し、仏アヴァス通信の東京駐在記者も勤めながら諜報活動をし、41年に逮捕され、45年に網走刑務所に服役中に40歳で病死した人でした。その間、東京・水道橋の能楽堂で知り合った山崎淑子さんと再婚し、子息洋さんを授かっています。(最初の妻エディットとの間の長男ポールさんは今年10月に91歳で豪州で亡くなりました。)

鈴木富来の曾孫に当たる大澤記者ら遺族にとって、一番気掛かりだったことは、悪名高い特高ゆえ、曾祖父がヴーケリッチを取り調べた際に拷問したのではないか、という疑惑でした。しかし、そのようなことはなかったという結論に達したことは、遺稿集を鑑定した加藤氏も断言しておりました。特高の中でも外事課は外国人被疑者を扱うため、日本人より極めて優遇し、遺稿集の20ページには「(当時の日本人留置者は1食30銭だったのに)食事は1日3食で5円の洋食。取調室にはストーブを焚かせた。上司の命令もあって自白の強要とか拷問とか行われた事実は全くなかった」という記述もあるほどです。(ただし、ブーケリッチの子息である山崎ブーケリッチ洋氏は現在、セルビアにお住まいで、大澤記者とのメールのやり取りの中で、極寒の網走で正座させられたりしたことは拷問と同じ、等と反論されたようです。)

何よりも、遺稿集では「ゾルゲ諜報団事件発覚の端緒となったのは北林トモの検挙が事実である」とし、元日本共産党政治局員だった伊藤律が端緒になったという説は誤りで、「伊藤律は満鉄調査部で尾崎と同じ職場で働いていたことは事実だが、尾崎をスパイだと知っていた証拠はない」とまで書いています。「伊藤律ユダ説」は戦後長い間、尾崎秀実の実弟で評論家の尾崎秀樹や松本清張らによって主張されていましたが、近年になって「偽りの烙印―伊藤律・スパイ説の崩壊」(1993年)の著書がある渡部富哉氏や伊藤律の子息である伊藤淳氏らの粘り強い調査で「冤罪」であることが証明されましたが、この1986年の非売品である遺稿集が、同年に世間に公表されていたら、伊藤律(1913~89年)が存命中に名誉回復されていたかもしれません。

最後に登壇されたのは、ベルリン在住の国際的ピアニスト、原田英代さんで、演題は「オペラゾルゲをめぐって」でした。私は不勉強で、ゾルゲのオペラがあることは知りませんでしたが、この作品は原田さんの義父に当たるオスカー・ゲイルフス(1933~81年)が8年かけて作曲し(台本はカザフスタンの詩人オルシャス・スレイメノフ)、1975年に初上演されたものでした。(資料では、ゲイルフスがハイルフォスになったり、ハイルフェスになったりしてますが、一応、ゲイルフスを採用します。)

ゲイルフスは大変複雑な生涯を送った人で、いわゆるロシア・ドイツ人と呼ばれる民族の末裔としてソ連のオデッサ近郊で生まれ、1941年の独ソ戦を機に一家は西へ逃避しますが、途中でソ連兵に捕まり、シベリアに送られます。その後、一家はカザフスタンに亡命し、オスカー少年はアルマアタ音楽院で作曲を学ぶことが出来ます。その後、三つの交響曲、二つのピアノ協奏曲などを作曲しますが、1980年に東独に移住したことで、ソ連国内での彼の作品の上演、演奏は禁止されます。81年に西独に移住しましたが、そこでどうも不可解な交通事故で亡くなりました。KGBによる暗殺ではないかという噂が絶えないそうです。

ゲイルフスの息子であるオスカーさん(原田英代さんの夫)は、幼少の頃、父親が「戦争反対のためにこのオペラを書いた」という言葉を鮮明に覚えているといいます。