ゴールデンウイークだというのに、結構このブログにアクセスして下さる奇特な方もいらっしゃいまして、主宰者としましては、深く感謝を申し上げる次第で御座います。

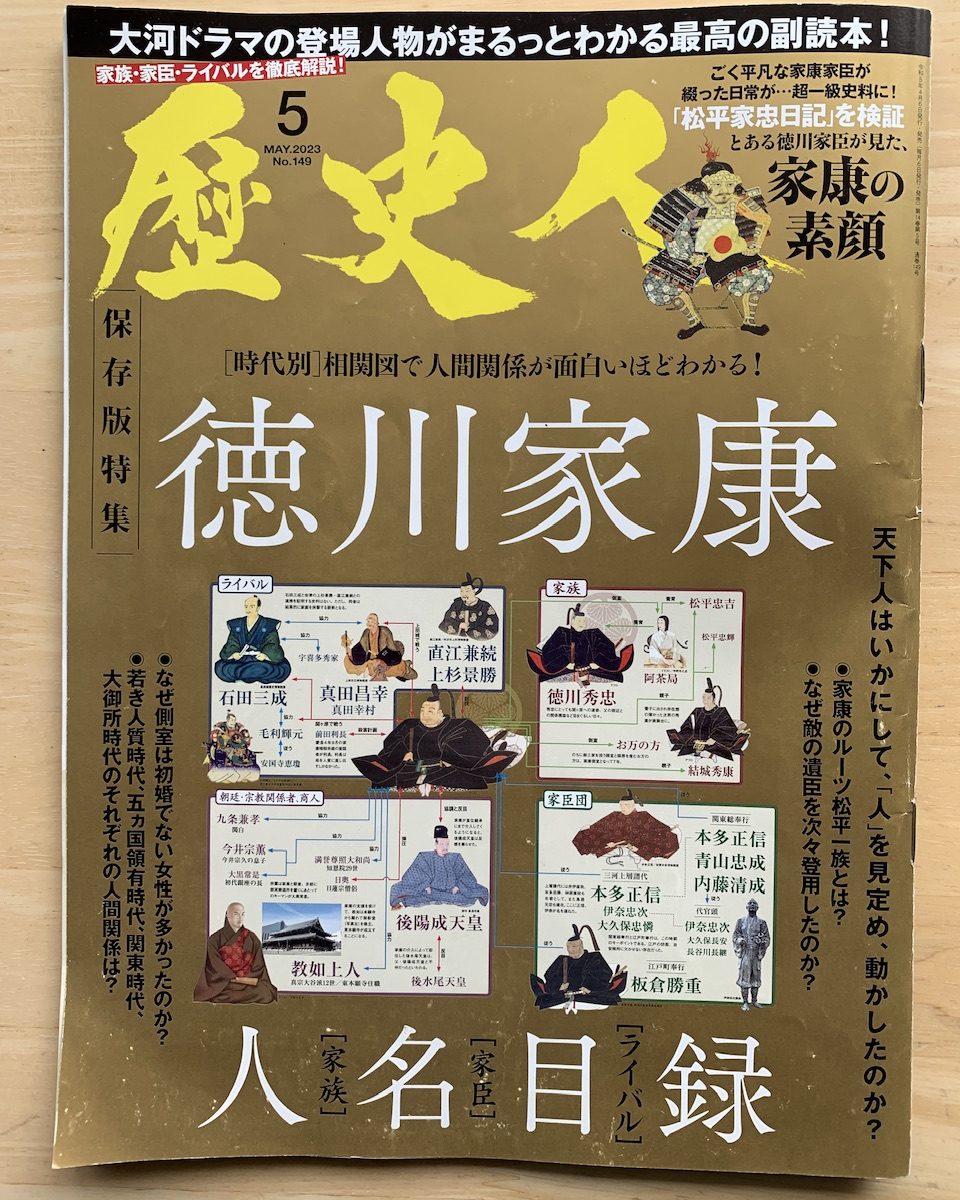

さて、小生が愛読している「歴史人」(ABCアーク)5月号は、「徳川家康 人名目録」の特集で、大河ドラマ「どうする家康」のまさしく便乗商法ですが、大変読み応えがありました。

徳川家臣団に関しましては、既に今年1月に週刊朝日ムック「歴史道」第25号が、「真説! 徳川家康伝」を特集していてかなり詳しく書かれていて、私もこのブログで取り上げたことがあります。(渓流斎ブログ2023年1月22日付「徳川家臣団の変遷が面白い=『歴史道』25号『真説! 徳川家康伝』特集」)

「歴史人」では、家臣だけではなく、家族やライバル(真田幸村、石田三成ら)などの「人名目録」が掲載されていますが、私自身は、やはり、家臣団の形成過程について、一番興味深く拝読させてもらいました。

徳川家康は、自分自身は新田源氏の子孫であることを自称しておりましたが、もともとは三河松平郷の小さな郷主でした。段々と勢力を拡大して、国衆~三河国守~三河・遠江・駿河の大名~関東八州大名、そして天下人と大出世して行きます。その間に、撃退した今川氏の家臣や武田氏の家臣などは、全て滅亡させるのではなく、優秀な人材なら取り込んでいく様は見事と言うほかありません。

家康のルーツの中で、キーパースンとなるのは、家康の6代前の松平信光ではないかと私は思っています。この人には何と40人もの子どもがいたそうです。家康は本家の安城松平家でしたが、40人もの子どもたちのお蔭でかなり多くの分家が生まれます。竹谷松平、大給(おぎゅう)松平、能見(のみ)松平、深溝(ふこうず)松平、長沢松平、鵜殿松平…等々です。そのため、初期の家康(松平元康)は、親戚間での血と血で争う本家争奪戦に勝利を収めなければならず、これが後々に、親族よりも、代々仕えてきた三河以来の家臣を重用するようになったと思われます。(家臣たちは幕末まで続く大名になったりします)

徳川家臣団の中で最も有名なのが「四天王」と呼ばれる酒井忠次、本多忠勝(楽天の三木谷さんの御先祖さま)、榊原康政、井伊直政の4人ですが、これはどなたも御存知の家臣なので、まさに序の口。駿府人質以来の家臣である石川数正、平岩親吉や三河一向一揆などで活躍した服部半蔵、鳥居元忠や大久保忠世、一揆側について後に許された本多正信、渡辺政綱、夏目広次となると初級クラス。玄人好みとなると、家康が江戸幕府を開くに当たって登用した優秀な官僚型家臣に注目します。例えば、関東総奉行として抜擢された本多正信、内藤清成、青山忠成の3人です。本多正信は、先述した通り、一向一揆で家康に反旗を翻したのに、許されて名参謀として復活しました。清成は、新宿内藤町の地名として、青山忠成も港区の青山の地名や通りなどとして今でも残っています。

(もう一人、私が以前、古河藩城址に行った時に知った藩主土井利勝は、家康から二代秀忠の年寄(側近)役を任されますが、土井利勝は家康の庶子とも、家康の伯父に当たる水野信元の庶子とも言われています)

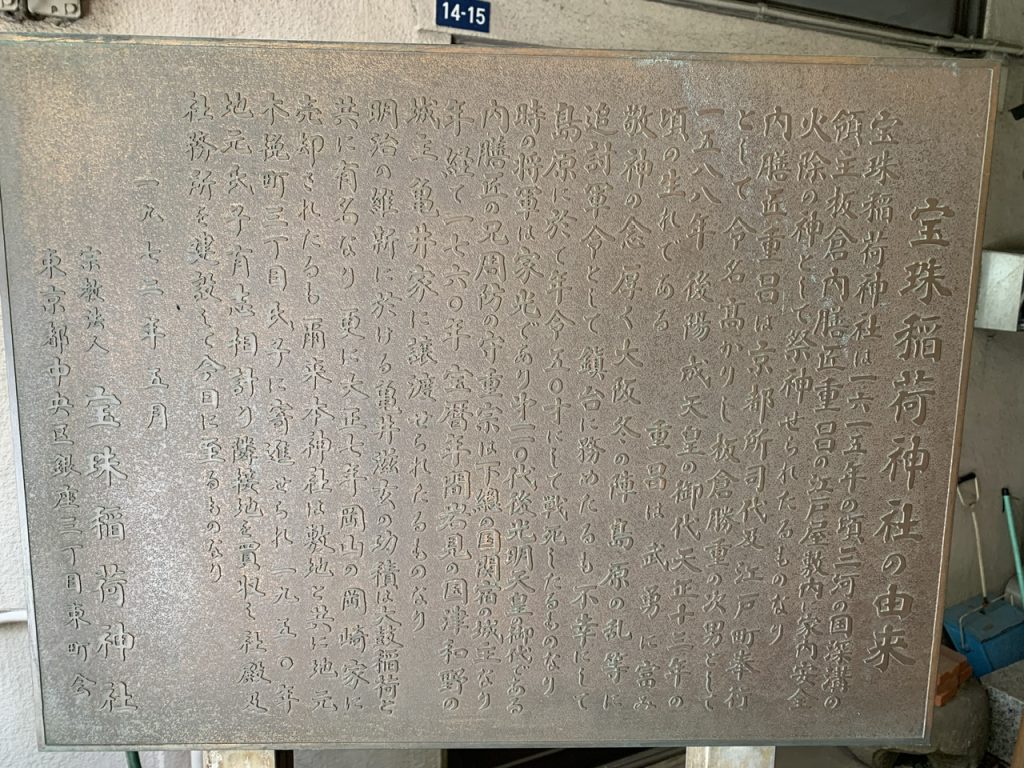

個人的に注目したのは初代江戸町奉行を務めた板倉勝重です。この人、駿府町奉行、関東代官などを経て江戸町奉行になり、その後京都町奉行(京都所司代の前身)に就任して、朝廷や豊臣家の監視に当たり、訴訟の裁定にも定評があったようです。この勝重の嫡男(次男、もしくは三男)が板倉重昌です。この人は、家康の近習となり、大坂の陣で軍使として活躍し、三河深溝1万5000石の領主になったりします。が、1637年の島原の乱の際、幕府軍の総大将となり、戦死します。

この板倉重昌の江戸屋敷は木挽町にありました。現在、屋敷のほんの一部が小さな宝殊稲荷神社となって残っております。銀座の出版社マガジンハウスのすぐ近くにあります。私の会社からも近い(というより、私の会社から最も近い神社だった)ので、昼休みに、最近ではほぼ毎日、お賽銭を持参してこの神社に通ってお祈りしていたら、神社内の看板に「板倉重昌の江戸屋敷があった所」「島原の乱で戦死した板倉重昌をおまつりしております」と書かれてあったので、大層驚いてしまったのです。

板倉重昌といっても、恐らく、現代人の殆どは知らないことでしょう。私もその一人でした。この「歴史人」の中では、初代江戸町奉行の板倉勝重は大きく取り上げられた一方、板倉重昌の方は駿府奉行衆の一人としてほんの少し出てくるだけでしたが、「あっ、何処かで見た名前だ。もしかしたら?…」とピンと来たのです。

時空を超えて、現在に通じた偶然の一致の瞬間でした。