大宮の料亭「含翆楼」跡

大宮の料亭「含翆楼」跡

NHKの番組「ブラタモリ」を毎週楽しく見てます。知らなかったことばかりで、大変勉強になります。

前回の「名古屋」。本来、尾張(今の愛知県)の中心地は、織田信長も青春時代を送った清須だったのに、徳川家康が名古屋に城を作って、わざわざ清須の町人を地名ごと移住させて街まで作ってしまったという歴史。そして、熱田神宮との関係。凄く勉強になりました。

一昨日は、埼玉県の「大宮」でした。現在JR高崎線、宇都宮線、京浜東北線、埼京線、それに東北新幹線など七つもの路線が走り、東京駅、上野駅に次ぎ全国で第3位のターミナル駅という「鉄道の街」として知られます。が、な、何と、明治に鉄道が開始された当初、大宮に一つも駅がなかったんですね。知りませんでした。

その謎を解き明かす番組でしたので、興味津々で見ました。

私も早速、新幹線に乗って遠路はるばる大宮まで行ってきましたよ(笑)。

「含翆楼」跡地

「含翆楼」跡地

大宮は、江戸時代、中山道の宿場町として、そして何と言っても武蔵国の一の総本社氷川神社が鎮座する街として賑わっておりました。

しかし、明治になって、当初は鉄道駅がありませんでした。

そこで、地元住民や商工会が一致団結して、駅誘致に奔走し、そのために考えついたのが、今から全く考えられませんが、軽井沢や箱根などのようにリゾート地として開発し、東京から観光客を呼び寄せることでした。

そのために、今の大宮公園、もともとは氷川神社の敷地だったところに料亭街を作ります。

それがきっかけで鉄道駅が漸くできたのです。

東京都心から1時間以内で来られるということで、そこには、森鴎外や正岡子規、夏目漱石、田山花袋ら明治の文豪も多く遊びに来て、大宮にまつわる随筆も数多く発表したので、ますます賑わったそうです。

番組では取り上げられませんでしたが、昭和に入って、太宰治が「人間失格」を執筆したのは大宮でした。

で、大宮まで自家用飛行機で飛んだ私も、今はなき料亭跡を訪ねて写真まで撮ってきたわけです(笑)。

昭和9年4月1日完成の大宮公園球場

昭和9年4月1日完成の大宮公園球場

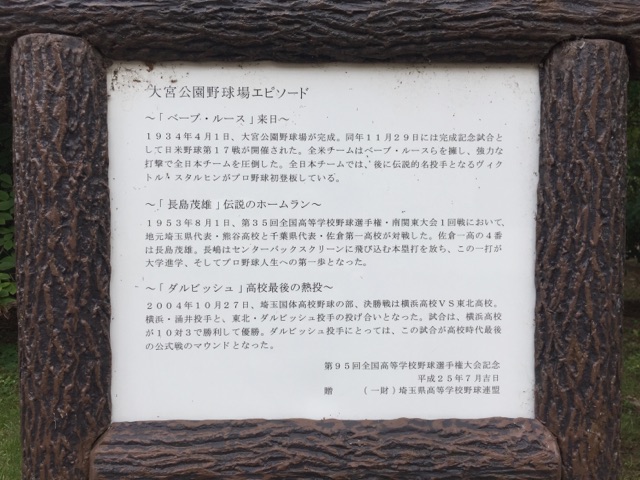

せっかく、遠く大宮まで脚を運びましたから、近くを散策しました。料亭跡の間近に、昭和9年4月1日完成の大宮公園球場があり、現在も多くの試合が開催されています。

ここは、球場が完成した同じ年の昭和9年11月29日、日米野球第17戦が行われたところでした。ベーブ・ルース率いる全米チームが圧勝しましたが、後に日本の職業野球界に名を残すスタルヒン投手がプロデビューを果たした球場だと、高札に書かれておりました。

昭和9年とは、あの天皇機関説事件が起きる1年前のことです。

この昭和9年という年号をよく覚えておいてください。

昭和9年11月18日 行幸記念碑(斎藤実内大臣揮毫)

昭和9年11月18日 行幸記念碑(斎藤実内大臣揮毫)

料亭があった大宮公園内には、この写真のように「行幸記念碑」がありました。測ったわけではありませんが、高さは3メートルはあるかと思います。

この記念碑の文字を揮毫したのが、当時の内務大臣斎藤実です。斎藤は、それからわずか2年後の昭和11年の2・26事件で暗殺されるわけですから非常に感慨深いものがあります。

昭和天皇は、例の日米野球が開催される11日前の昭和9年11月18日に大宮に行幸されていたわけです。

当時はまだ高級料亭街は残っていたのかもしれません。高札には、氷川神社にご参拝されたと書かれておりますが、もう一つの神社にもお参りされたかもしれません。

昭和9年4月9日創建の埼玉県護国神社

昭和9年4月9日創建の埼玉県護国神社

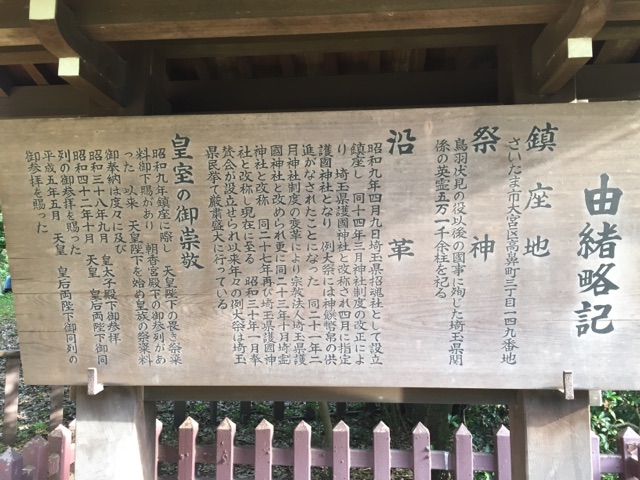

それが、昭和9年4月9日に設立鎮座された埼玉県招魂社(現在、埼玉県護国神社)です。私も今回初めてお参り致しました。

鳥羽伏見の役以後の国事に殉じた埼玉県関係の英霊5万1000余柱が祀られております。

この沿革を読みますと、昭和9年は、どうやら昭和天皇はこの招魂社にまで行幸されていないようですね。

目と鼻の先なのにどうしたことでしょうか。

いずれにせよ、この大宮公園には不思議にも「昭和9年」があちらこちらにありました。

近現代史探偵の私としては、とても散策し甲斐がありました。

New Orleans Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

New Orleans Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur New Orleans Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

New Orleans Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur New Orleans Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

New Orleans Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur 陽朔近辺および陽朔市内 Copyright par Duc de MatsuokaSousumu kaqua

陽朔近辺および陽朔市内 Copyright par Duc de MatsuokaSousumu kaqua 陽朔近辺および陽朔市内 Copyright par Duc de MatsuokaSousumu kaqua

陽朔近辺および陽朔市内 Copyright par Duc de MatsuokaSousumu kaqua 陽朔近辺および陽朔市内 Copyright par Duc de MatsuokaSousumu kaqua

陽朔近辺および陽朔市内 Copyright par Duc de MatsuokaSousumu kaqua 今年3月15日、自宅前でインタビューに応じる菅野完氏。あたしが撮影したので著作権は大丈夫です(笑)。

今年3月15日、自宅前でインタビューに応じる菅野完氏。あたしが撮影したので著作権は大丈夫です(笑)。

中朝国境:長白山・天池 Copyright par Duc MatsuokaSousumu kaqua

中朝国境:長白山・天池 Copyright par Duc MatsuokaSousumu kaqua 中朝国境:長白山・天池 Copyright par Duc MatsuokaSousumu kaqua

中朝国境:長白山・天池 Copyright par Duc MatsuokaSousumu kaqua 中国・四川省黄龍溝 Copyright par Duc MatsuokaSousumu sousai

中国・四川省黄龍溝 Copyright par Duc MatsuokaSousumu sousai 中国・四川省黄龍溝 Copyright par Duc MatsuokaSousumu sousai

中国・四川省黄龍溝 Copyright par Duc MatsuokaSousumu sousai 中国・四川省黄龍溝 Copyright par Duc MatsuokaSousumu sousai

中国・四川省黄龍溝 Copyright par Duc MatsuokaSousumu sousai オニユリ

オニユリ 桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua 桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua 桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua 桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua  桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua  桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua  桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua 桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua 桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua