皇居

皇居

私は、全く中国語が出来ないのですが、漢字には「一文字一発音」の原則があるらしいですね。

例えば、「高」なら「がお」といった調子です。

(以下も含めて、間違っていたら、コメントで修正お願いします。)

それなのに、日本では、色んな読み方があります。

例えば、「明」なら、「みょう」「めい」「みん」といった感じです。

これは、実は、日本に漢字が輸入された際の発音そのまま、という説があります。

古い順に、「呉音」(飛鳥時代)、「漢音」(平安時代)、「宋(唐)音」(鎌倉時代)と呼ばれ、「明」を例に取れば、「みょう」が呉音、「めい」が漢音、「みん」が宋音となるわけです。

記紀によると、日本に漢字を伝えたのは、渡来人の王仁で、6世紀のことと言われています。

この頃、同時に仏教も入ってきましたので、文字という書き言葉は、お経が原点だったのでしょう。

そのせいか、「利益」は呉音で「りやく」と読み、漢音で初めて「りえき」と読むようになります。

宋音は、鎌倉時代の禅宗の留学僧が持ち帰ったと言われ、「行脚」(あんぎゃ)とか、「普請」(ふしん)などといった読み方をするようになります。

「行」は、呉音で「ぎょう」、漢音で「こう」でしたから、「あん」などと読むこの飛躍に当時の日本人の頭の良さには感心します。「行灯」(あんどん)もそうだったのでしょうね。

「和尚」は、呉音で「わじょう」、漢音で「かしょう」、宋音になって、やっと「おしょう」となります。

乾門

乾門

そこで、中国では「一文字一発音」ではなかったのではないかという疑問が生じます。

しかし、それは、地方によって、同じ漢字でも全く読み方が違っていた、ということで説明がつくことでしょう。

それに、中国には56もの民族が住んでいますから、中国4000年の歴史を見ても、漢民族以外に、モンゴル族や女真族など、漢民族から見ての異民族が支配した時代も長かったわけですから、それはそれは、色んな発音が飛び交ったことでしょう。

あれだけ広大な大陸ですから、地方同士では同じ中国語でも、言葉が通じなかったと言われます。実際、現代の中国人に聞きますと、北京語と広東語は、フランス語とドイツ語以上に言葉が違うといいますからね。

まあ、我国でも江戸時代は、薩摩藩と津軽藩の人は、全く言葉が通じなかったものと思われます。文字なら通じたでしょうが、現代人の私も、聞いただけでは分かりません。

漢字と言えば、日本人は優等生です。

中国に千年間も植民地支配されたベトナムは、独立後、漢字を捨てました。韓国朝鮮も漢字表記することは稀です。

それに対して、日本人は明治になって、「哲学」「科学」「経済」など考案し、中国が逆輸入するほどでした。

皮肉にも、「民主主義」も、「領土」も「領海」も日本人が欧米の書物から苦心してつくった言葉なんですね。ヒトは、概念から言葉をつくりますから、中国人にはない発想だったのかもしれません。

伊太利亜ヴェニス

伊太利亜ヴェニス 伊太利亜ヴェニス

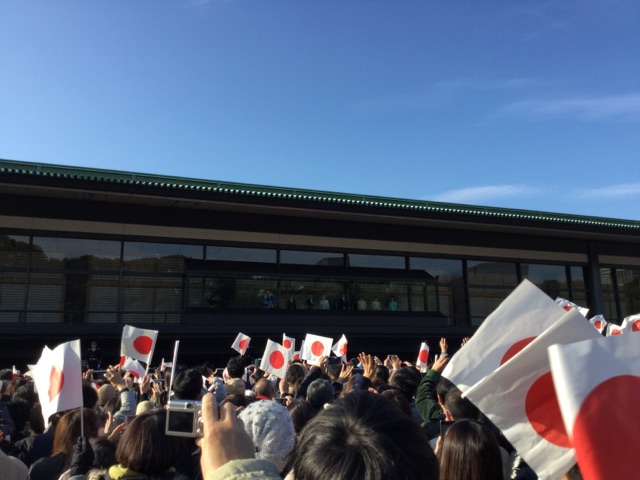

伊太利亜ヴェニス 皇居

皇居 新年一般参賀

新年一般参賀 新年一般参賀

新年一般参賀 千鳥ヶ淵戦没者墓苑

千鳥ヶ淵戦没者墓苑 2・26事件で戒厳司令部となった軍人会館(現九段会館)

2・26事件で戒厳司令部となった軍人会館(現九段会館) コムソリスク par Duc Matsuoka-Sodai

コムソリスク par Duc Matsuoka-Sodai コムソリスク par Duc Matsuoka-Sodai

コムソリスク par Duc Matsuoka-Sodai コムソリスク par Duc Matsuoka-Sodai

コムソリスク par Duc Matsuoka-Sodai 伊太利亜ヴェニス

伊太利亜ヴェニス 新京 Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

新京 Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur 新京 Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

新京 Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur 新京 Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

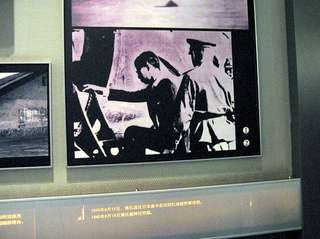

新京 Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur 新京・偽満洲博物館 Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

新京・偽満洲博物館 Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur 新京・偽満洲博物館 Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

新京・偽満洲博物館 Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur 新京・偽満洲博物館 Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

新京・偽満洲博物館 Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur 伊太利亜ヴェニス

伊太利亜ヴェニス 伊太利亜ヴェニス

伊太利亜ヴェニス