東京・上野の森美術館で開催中の「モネ 連作の情景」展を万難を排して観に行って来ました。(来年1月28日まで)

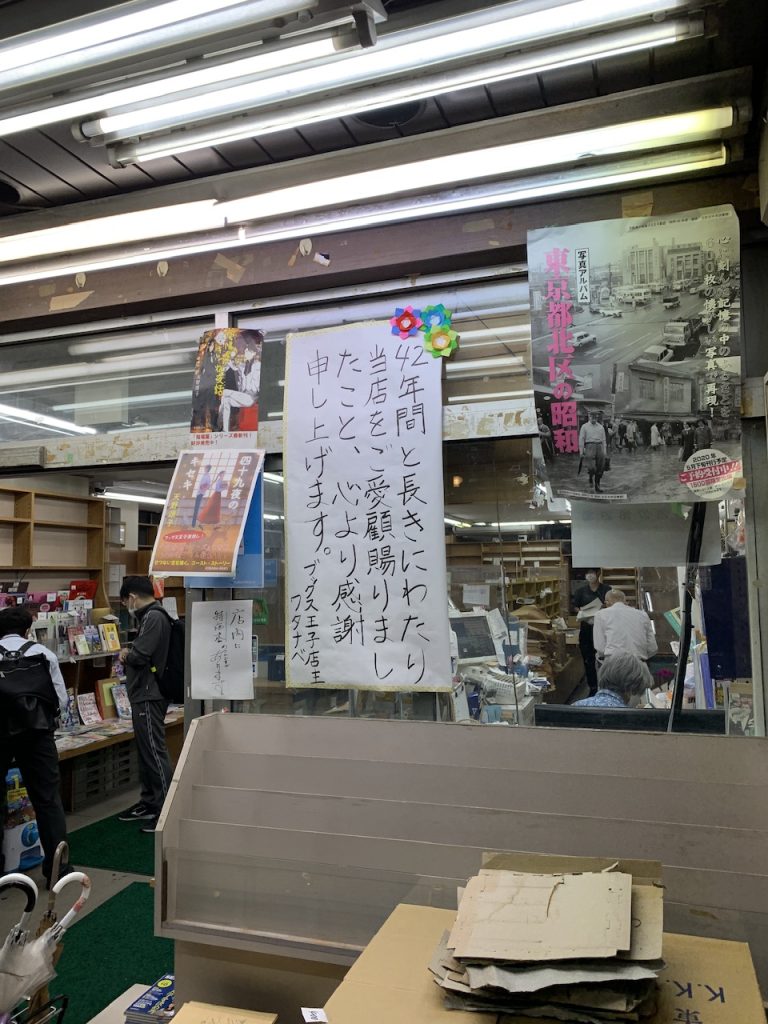

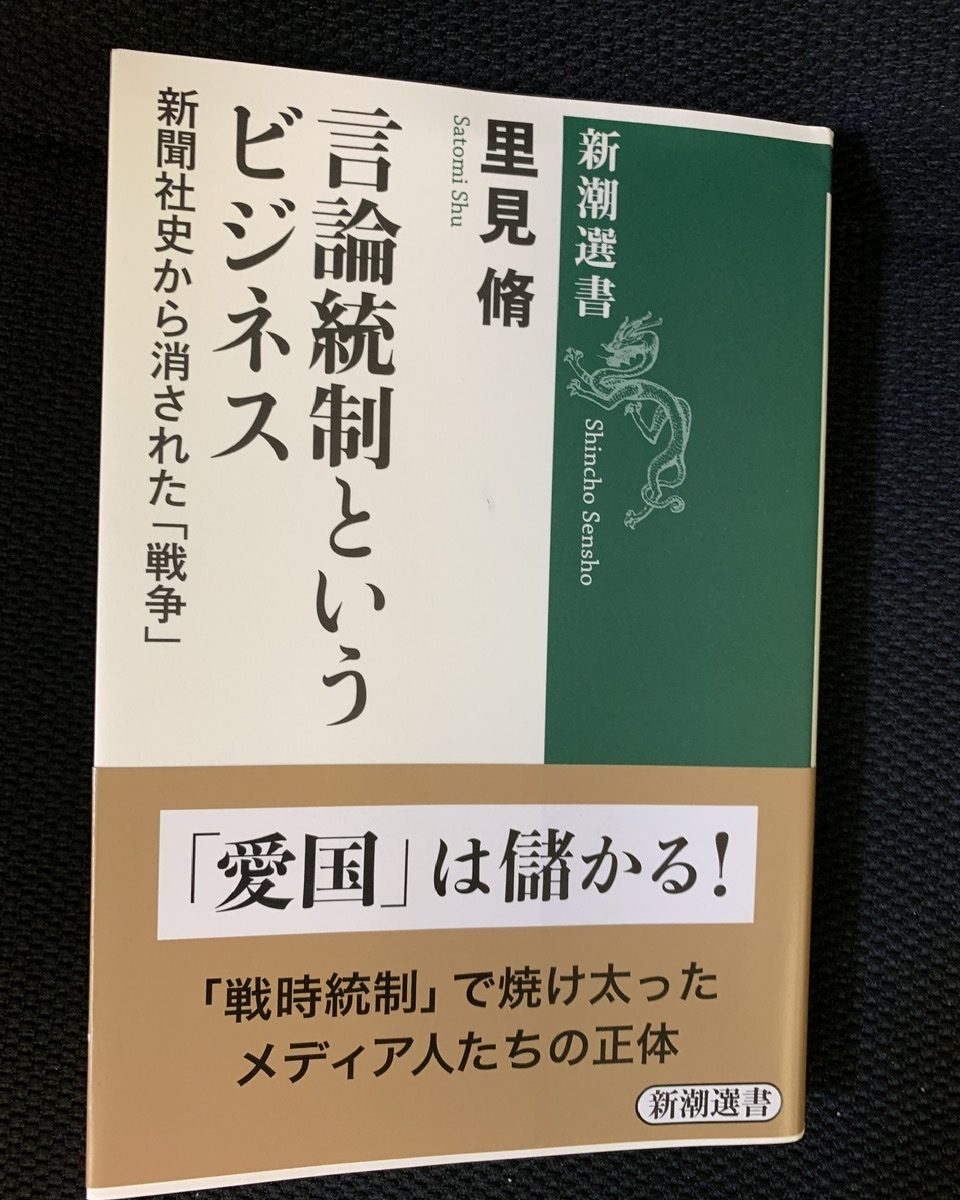

この展覧会は、主催が産経新聞社ということで、失礼ながら宣伝力が弱く、開催されていること自体を知らない人も多いかもしれません。東京朝日新聞は、毎週、火曜日の夕刊で、目下、関東圏で開催中の美術展を表枠にして紹介していますが、産経はライバル社なので、一切、モネ展について報道しないのです。裏事情は分かり、そのうち報道するかもしれませんけど、意地が悪い新聞社ですねえ(苦笑)。

でも、フランスの印象派の巨匠クロード・モネ(1840~1926年)は、私の大学の卒論の対象者でしたから、見逃すわけにはいきません。(卒論テーマは「印象派」で、作曲家のクロード・ドビュッシーも取り上げて「二人のクロード」と題しました。)

一応、私は、モネの専門家気取りでしたから、モネの作品を求めて、世界各国の美術館を行脚しました。パリのオルセー美術館、ルーブル美術館、ロンドンの大英博物館、ニューヨーク・メトロポリタン美術館、それに東京のブリヂストン(現アーティゾン)美術館や倉敷の大原美術館など色々と行きましたが、やはり、モネの「睡蓮」の連作があるパリのオランジュリー美術館と第1回印象派展(1874年)に出展した記念すべき「印象・日の出」を所蔵するパリのマルモッタン美術館は忘れられません(本物に接して鳥肌が立ちましたよ)。意外な大穴は、スイスのチューリヒ美術館です。忘れてしまいましたが(笑)、何かの仕事でチューリヒに滞在した時、たまたま入った美術館でしたが、パリのオランジュリー美術館と全く引けを取らない「睡蓮」の連作が何十点も展示されていて驚くとともに、本当に圧倒されてしまいました。特に最晩年の「睡蓮」は、姿形が全く把握できない、網膜で創作せざるを得ないほど抽象的になり、その混在する色彩がほぼ暴力的に迫ってきました。

そんな凄いものを観てしまっているので、今展の「モネ 連作の情景」展は、申し訳ないですが、「看板に偽りあり」と思ってしまいましたね。ただ、最初に展示されていた「1章 印象派以前のモネ」では、「桃の入った瓶」(1866年)、「ルーヴル河岸」(1867年)などモネ20代の初期作品が展示され、結構、初めて拝見する作品ばかりでした。

個人的には、連作の一つ「積みわら」(1885年)と「国会議事堂、バラ色のシンフォニー」(1900年)が気に入りましたが、前者は倉敷の大原美術館所蔵、後者は箱根のポーラ美術館所蔵じゃありませんか。両方とも国内にあるとは! 私も典型的な日本人(もしくは、ほんの少し外れた日本人=笑)なので、いかにも日本人が好みそうな作品なのかもしれませんね。

同時に、何でモネはこれほどまで日本人に愛されているのかも不思議です。モネ自身もアトリエに葛飾北斎の浮世絵を飾っていたり、当時のジャポニスムに多大な影響を受けた作品を残していますから、もしかしたら、相思相愛なのかもしれません。

来年2024年は、第1回印象派展が開催されて、ちょうど150年に当たる年だということで、全国の美術館で「印象派展」がいくつか開催されるようです。どれを観たらいいのか困っちゃいます。だって、入場料がバカにならないからです。この産経主催のモネ展だって、土日祝日の一般の料金は3000円もするんですからね!! 観るのを諦めようかと思いましたが、私は賢者ですから、平日の午後4時以降の割引2300円で観ることが出来ました。それでも、こういうチケットだけは直ぐ完売してしまうので、二度目の挑戦でやっとゲット出来ました(笑)。