Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

2017年6月11日。何故、今のような一強独裁の密告社会になってしまったのかと言いますと、第一に、選挙制度の小選挙区制にあったことは以前にも「国民の声」として書きました。

1選挙区に1人しか当選しませんから、例えば有権者1万人の選挙区に10人が立候補し、その平均の1000票獲得しても当選しませんが、1位の候補者が1001票獲得して、2位以下が(1000票以下で)合計8999票となっても当選できるというシステムなのです。

圧倒的多数の有権者が1位候補を支持しなくても、1位候補は当選し、逆に不支持票は死に票となります。これでは果たして、正確な民意を反映できるものなのか実に疑わしい。

Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

もう一つは、2014年の内閣人事局の創設によって、官邸が官僚の人事権を全て握って、気に食わない官邸の意向に沿わない人間は好き放題に閑職に飛ばすことができるようになったことです。

これで、独裁者は、権力の一極集中に大成功し、賢明なる官僚諸兄姉諸君は、面従腹背で、黒いものでも白と言い、独裁者の意のまま動くことになりました。

その前に、「昭和解体 国鉄分割・民営化30年目の真実」(講談社)を書いた牧久氏は、この著書の中で、戦後日本政治体制だったいわゆる「55年体制」の崩壊の直接の原因は、30年前の国鉄分割・民営化にあったと見事に喝破しております。

単なる一(いち)国有企業の解体が、日本の針路を決定する政治体制にまでどうして影響を与えるのか俄かに信じがたい話です。

Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

話を単純化しますと、30年前の「55年体制」には、国鉄(日本国有鉄道)利権を手離そうとしない政治家と経営陣と労働組合との派閥闘争がそのまま日本の政治を反映したというわけです。

労働組合には、大きく分けて、国労(国鉄労働組合)と動労(国鉄動力車労働組合)があり、国労の背後に総評(日本労働組合総評議会)があり、総評の支持政党に日本社会党があったわけです。国労職員がそのまま、社会党から立候補して国会議員になっていたケースがあったわけです。

動労の中央本部執行委員長だった有名な松崎明(2010年死去)は、元日本共産党員で、革マル(革命的マルクス主義者)派に籍を置いていた事実がありました。

つまり、国鉄解体とは、イコール国労、動労の解体であり、イコール総評の崩壊であり、労組が支持していた社会党や共産党など左派勢力の崩壊となったというわけです。

国鉄分割を総指揮した当時の中曽根康弘首相は、かなりの政治的野心と意図で、あらゆる戦略を使って国鉄解体に全ての意力を注ぎ込み、その最大の目的は左翼勢力の解体と壊滅にあったことを自分の著書の中で触れています。牧氏の著作(496ページ 終章 国鉄落城)からの孫引きですが、大変重要な箇所なので、引用させて頂きます。

「ダブル選挙の圧勝と国鉄の分割・民営化によって、国鉄労組が分解して、総評が分解した。自民党を中心とする保守が都市に自信を回復し、ウイングを左に伸ばして、社会党の生存基盤を奪った。五五年体制の崩壊の兆しというのは、やはり国労の崩壊じゃないですか。国労が崩壊すれば総評も崩壊するということを、明確に意識してやったのです」(「天地有情」)

なるほど、今の日本の左翼勢力の体たらくと極右勢力の幅広い拡大と「一強多弱」政治の原点は、30年前の国鉄解体にあったことが、この本を読むと手に取るように分かりますねえ。

回向院

回向院 回向院

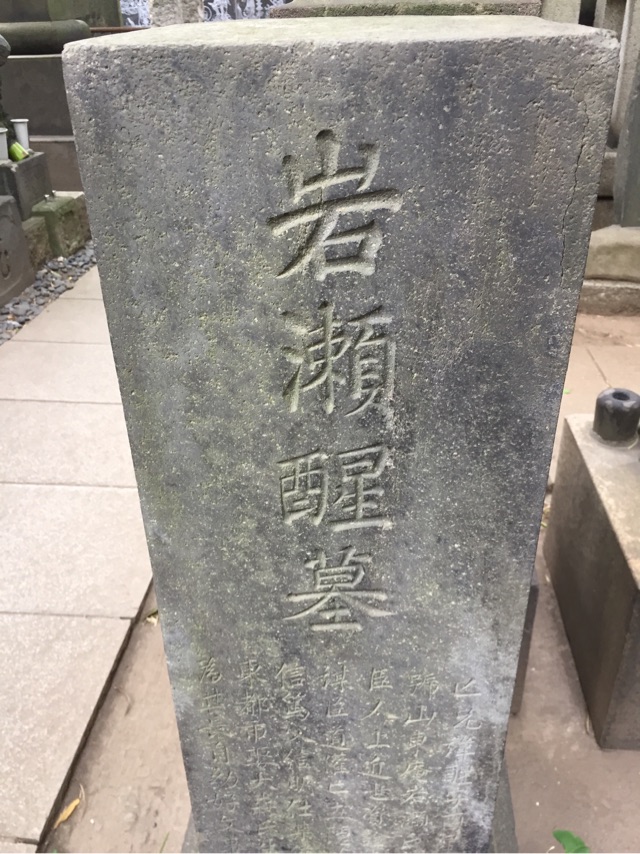

回向院 岩瀬醒の墓

岩瀬醒の墓 江戸東京博物館

江戸東京博物館 坂本龍馬展

坂本龍馬展 すみだ北斎美術館

すみだ北斎美術館 吉良邸正門跡

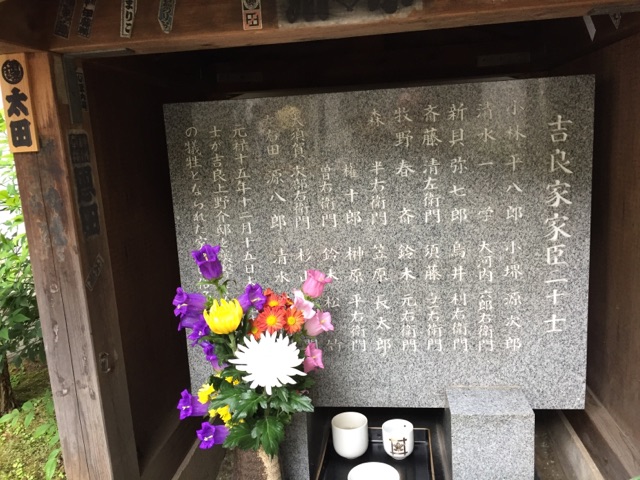

吉良邸正門跡 忠臣蔵 吉良邸跡

忠臣蔵 吉良邸跡 この赤穂浪士による討ち入りで殺害された吉良家の家臣小林平八郎(実際は上杉家の家臣で応援部隊)は、葛飾北斎の曽祖父だったとか。

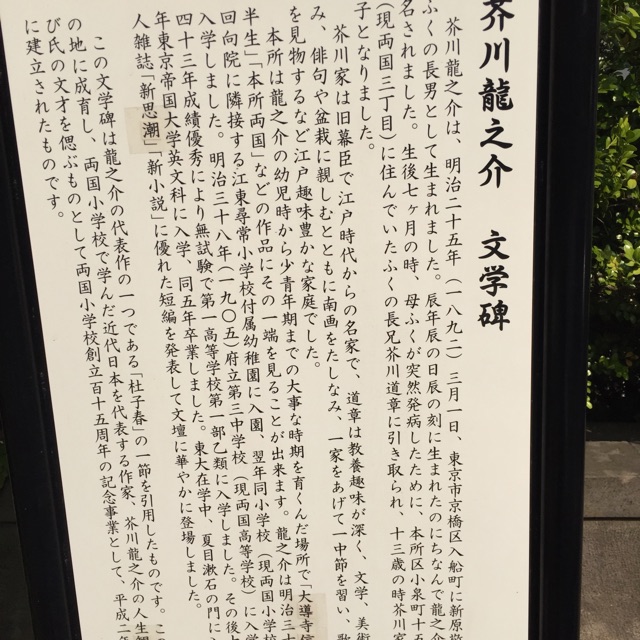

この赤穂浪士による討ち入りで殺害された吉良家の家臣小林平八郎(実際は上杉家の家臣で応援部隊)は、葛飾北斎の曽祖父だったとか。 芥川龍之介文学碑

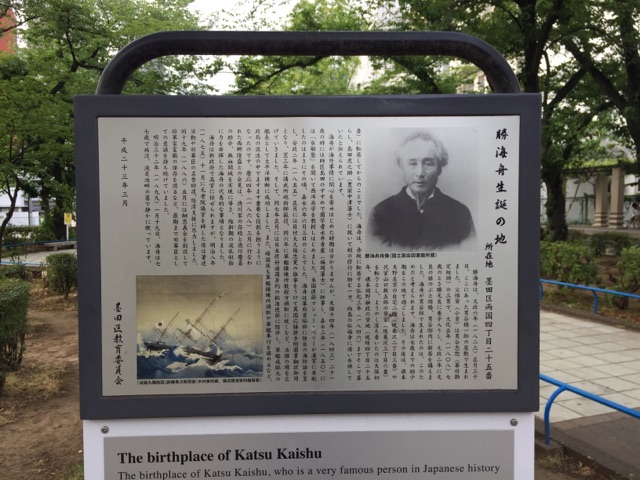

芥川龍之介文学碑 勝海舟生誕の地

勝海舟生誕の地 勝海舟生誕の地

勝海舟生誕の地 芥川龍之介生育の地(生誕の地は、築地の聖路加病院の近く) JR両国駅東口からすぐ近くでした。芥川は、築地の牛乳屋さん(明治時代は冷蔵庫がないので、都心の近くに牛舎があったのです)新原敏三の長男として生まれましたが、母親フクが精神的な病を患い、母方の兄である幕臣の家系の芥川道章の養子となります。地元の両国小学校~府立三中(都立両国高校)と進み、無試験で第一高等学校に入学し、東京帝国大学で学びます。

芥川龍之介生育の地(生誕の地は、築地の聖路加病院の近く) JR両国駅東口からすぐ近くでした。芥川は、築地の牛乳屋さん(明治時代は冷蔵庫がないので、都心の近くに牛舎があったのです)新原敏三の長男として生まれましたが、母親フクが精神的な病を患い、母方の兄である幕臣の家系の芥川道章の養子となります。地元の両国小学校~府立三中(都立両国高校)と進み、無試験で第一高等学校に入学し、東京帝国大学で学びます。 大宮公園

大宮公園 東京・新富町

東京・新富町 東京・銀座シックス

東京・銀座シックス 紫陽花

紫陽花 目黒不動尊

目黒不動尊 江戸城大手門口

江戸城大手門口 何の花かなあ?

何の花かなあ? 明治18年創業 新橋「むさしや」

明治18年創業 新橋「むさしや」 三軒茶屋 教学院

三軒茶屋 教学院 水上勉記念館「若州一?滴文庫」 Copyright Par 京洛先生

水上勉記念館「若州一?滴文庫」 Copyright Par 京洛先生 Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur 亀戸「升本」

亀戸「升本」