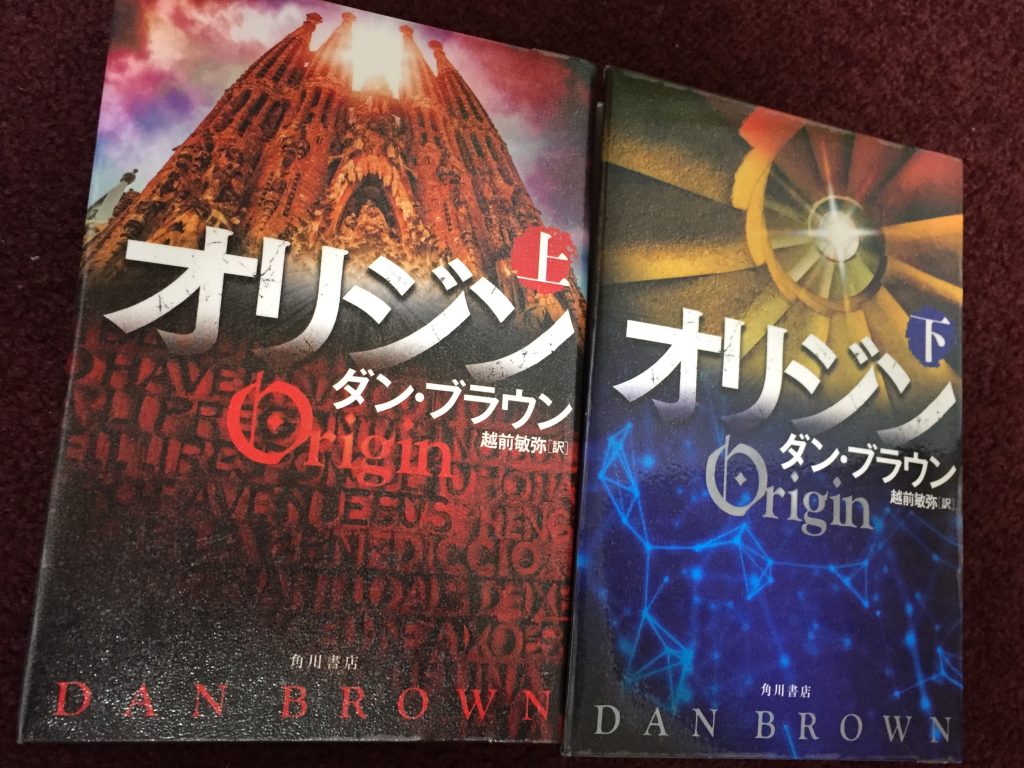

「我々は何処から来たのか 我々は何者か 我々は何処へ行くのか」(ゴーギャン)、進化論か神による創造か、無神論か原理宗教主義か…といった根本的な人類の問題に挑むダン・ブラウンの最新作「オリジン」上下(角川書店、2018年2月28日初版)を読破して、「やられたなあ」と少し感服してます。

お馴染みのハーバード大学宗教象徴学者のロバート・ラングドンが活躍するシリーズ第5作です。前作の「インフェルノ」(2013年)以来4年ぶりです。私自身は、それほど熱心な愛読者ではありませんが、2004年に帯広時代に読んだ彼のシリーズ第2作「ダ・ヴィンチ・コード」以来久し振りの感動を味わえました。

恐らく、本作もまた、トム・ハンクス主演で映画化されることでしょう。ですから、何となく、最初からハリウッド映画の脚本を読んでいる感じです。息もつかせぬ急激な場面とストーリー展開は相変わらずです。文章のうまさは、読者をグイグイ引きつけます。

銀座一丁目「日替わりチキン定食」850円

スペインはビルバオにあるグッゲンハイム美術館で、ラングトンの教え子で今や40歳の世界的権威の未来学者になったエドモンド・カーシュが、宗教界を揺るがす前代未聞の衝撃的な謎を解き明かす映像を発表するというところで、暗殺されます。その謎とは一体何か。カーシュは何を発表しようとしたのか。謎が謎を呼び、カトリック教会やスペイン王室まで巻き込む大騒動になり、謎を追跡するラングドン教授とスペイン王子と婚約した美術館の美人館長アンブラ・ビダル、そして、人工知能のウィンストンの活躍もあり、次第にその謎が明らかになっていくというお話です。

既に、これだけスマホが世界中に行き渡って、瞬時に情報が取れ、SNSで世界中が繋がってしまっている時代に、どういう目新しい物語が提供できるか、それは作家の腕の見せどころですが、本作では半分、成功し、半分は肩透かしのような感じもしました。

前半から散々、気を持たせた未来学者カーシュが明かしたかった驚きべき衝撃的な事実は、椅子から転げ落ちるほどそれほど衝撃的でもなく、極めて有り得る話で真っ当ですらあったからです。こんなんで殺人まで起きるとは…。

宗教か科学(無神論)か、で人類はかつてさんざん戦争まで起こして争い、いわば「炎上」を起こしかねない論争も、最後は、小説とはいえ、無難にまとめており、拍子抜けしました。

それでも、最後の巻末の「謝辞」では、著者がこの本を書くに当たってお世話になった編集者や科学者や宗教学者や歴史家らの名前を100人近く挙げていることから、かなり綿密に取材していたことが分かります。

著者のダン・ブラウンは、内村鑑三や新島襄らも留学した米アマースト大学出身で、英語教師から作家に転身。父は数学者、母は宗教音楽家、弟は作曲家、妻は美術史家というインテリ一家だったんですね。

いずれにせよ、この本を読んで、舞台になったスペイン・バルセロナにあるガウディのサグラダファミリア教会やビルバオのグッゲンハイム美術館に行きたくなりました。スペインだけは、これまで縁がなくて一度も行ったことがないからです。