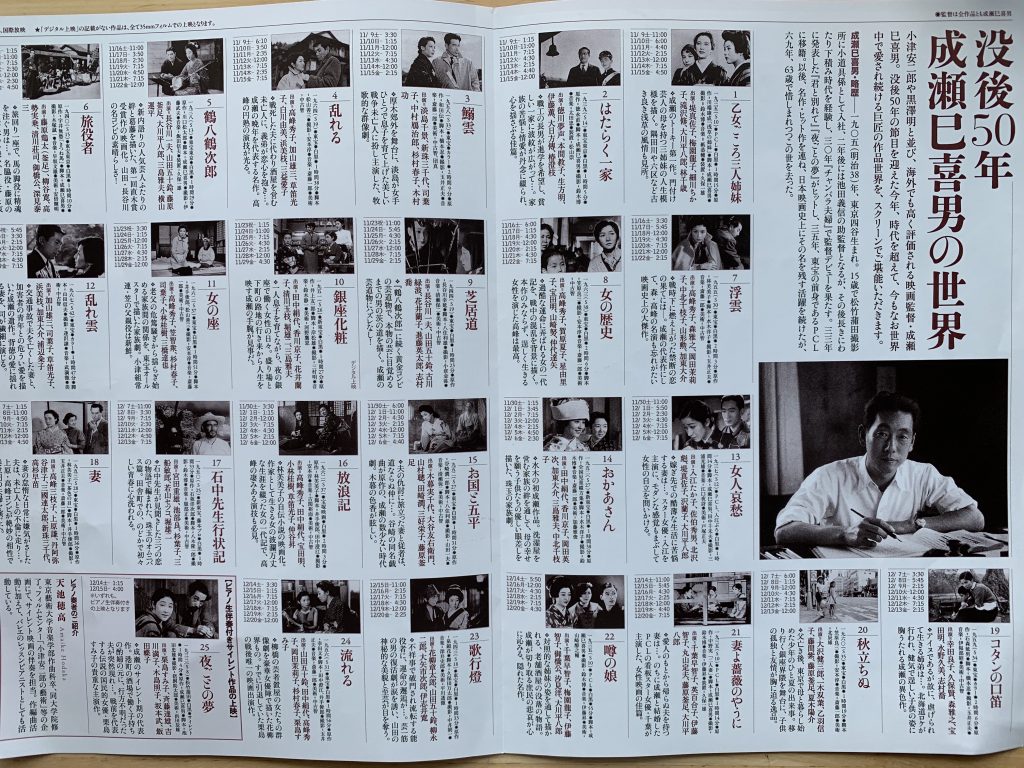

どういうわけか、最近、成瀬巳喜男にハマってます。溝口健二(1898~1956)、小津安二郎(1903~63)、黒澤明(1910~98)と並ぶ日本の名匠成瀬巳喜男監督(1905~69)のことです。

とは言っても、それほど多くの彼の作品を観たわけではありません。世代が違うので、劇場でもテレビでも1本も観たことはありません。随分昔にレンタルビデオで、名作と言われる「浮雲」(1955年、林芙美子原作、高峰秀子、森雅之主演)を見て感動し、大傑作だなあと思いつつも、あまりビデオ屋に行くことはなくなり、成瀬作品に接する機会も減っていました。

それが、今ではユーチューブで簡単に観られるので、少しハマってしまったのです。特に、私自身、近現代史、昭和史、戦前に興味があるので、作品そのものよりも、ロケで使われた当時の様子が映し出されるとちょっと興奮してしまいます。1930年代の作品などは、こうして90年経っても見られるなんて本当に奇跡だと思っています。

戦後生まれの私は、戦前は全く異次元の世界だと思っていました。戦前は大政翼賛会の超国家主義で、軍国主義と暗殺テロが蔓延り、隣組の窮屈な監視社会だと思っていましたから、これらの作品を観ると映画というフィクションの世界だとはいえ、普通の庶民が恋愛をしたり三角関係に悩んだり、仕事で失敗したり、家庭内でいざこざがあったりして、今と何ら変わらない共通点を見つけて驚いたりしています。

成瀬監督は、当時の時代の最先端を切り取って観衆に提示したことで後世でも鑑賞に堪える作品になったのではないでしょうか。例えば、出世作となった、まだサイレント映画の「腰弁頑張れ」(1931年)では、主人公である保険外交員岡部(山口勇)がサラリーマンの悲哀を見事に演じています。満州事変の起きた昭和6年にあんな猛烈な保険セールスマンがいたとは驚きでしたが、時代は変わっていなかったんですね。当時はサラリーマンという言葉がなかったのか、「腰弁」という最先端の流行語を使っているところがいいですね。

また、1930年代はまだ「敵性音楽」にはなっていなかったでしょうが、米国のジャズが最新流行として盛んに使われていました。昭和初期の永井荷風や太宰治らの小説に登場する銀座のミルクホールとかダンスホールなども出てきて感激してしまいます。

成瀬監督の最初のトーキー映画は、1935年(昭和10年)の「乙女ごころ三人姉妹」(川端康成原作)です。浅草が舞台で、浅草寺や六区の繁華街(エノケン一座の興行の幟も)、隅田川などが出てきますが、米軍の空襲による破壊される前の原風景がフィルムに収められ感慨深いものがあります。モボやモガ以外の人は、和服が多く、この時代の女性はまだ日本髪を結っていて、江戸情緒が残っていたことが分かります。

居酒屋で三味線を弾き語る「門付け」で生計を立てている次女お染(堤真佐子)と三女でレビューダンサーでモダンガールの千枝子(梅園龍子)と、男(滝沢修)と駆け落ちをした長女おれん(細川ちか子)の三人姉妹の人生模様が描かれています。日本の新劇界(築地小劇場~劇団民藝)の「神様」滝沢修(1906~2000)は、私自身、彼の初老になってからの姿しか知りませんでしたが、「こんな若かったのかあ」と吃驚仰天しました。ちなみに、滝沢の妻文子は、外交官古谷重綱の娘で、文芸評論家の古谷綱武、ジャーナリストの古谷綱正の妹だということで、これまた吃驚。ジャーナリストの古谷剛正(1912~89)は、TBSの「ニュースコープ」のキャスターを務めていたので、40代以降の人なら覚えているかもしれません。

成瀬監督のトーキー作品第2弾が「女優と詩人」(1935年)です。人気舞台女優千絵子役が、成瀬監督の最初の妻になった千葉早智子、「髪結いの亭主」のような風采の上がらない詩人月風(げっぷう)役が宇留木浩。この人、本名が横田豊秋(1903~36)で、監督から映画スターになった稀有な人なんだそうです。この映画出演の翌年に狭心症のため33歳の若さで亡くなってしまいます。また、先に挙げた「乙女ごころ三人姉妹」の長女おれん役の細川ちか子が横田豊秋の実の妹だといいますから、驚き。「皆つながってるんだなあ」と思いました。(でも、華やかな芸能界でもこうしてほとんど忘れ去られてしまいます)

1937年公開の「女人哀愁」は、当時の大スター女優入江たか子(華族である子爵東坊城家出身でしたね!)主演。嫁ぎ先での冷たい仕打ちに苦悩し、ついに「女の自立」を宣言する広子役ですが、当時の家長主義、封建主義、しかも女性の参政権のない時代で、随分先進的で画期的な映画だったことだと思わせます。

同年の「雪崩」は大佛次郎原作ですが、随分暗い、そしてつまらない映画だこと(失礼!)。主人公日下五郎(佐伯秀男)は新婚の妻路子(霧立のぼる)がありながら、元の恋人弥生(江戸川蘭子)が忘れず、優柔不断な態度を取り、最後は心中まで図ろうとするストーリー。日中戦争に突入しようとする時代でも、上流階級は別荘を持ち、裕福で優雅な生活を送っていた様子も描かれます。個人的には、この映画で、日本の国宝第1号に指定されながら米軍の空爆で破壊消滅した在りし日の名古屋城や、戦災に遭う前の戦前の東京・銀座の繁華街も映っていて感激してしまいました。

1930年代の映画を観ていて、出演していたエキストラを含め、飲んだり唄ったり、笑ったり泣いたりしていたこの時代の大人たちが、この後の支那事変(日中戦争)や大東亜戦争(太平洋戦争)を戦って死んでいったのかと思うと、後世の人間として胸が詰まる思いがしました。

これ以外の作品も観ましたし、これからも観て行こうと思いますがこの辺で。。。なお、このブログを書くに当たり、「日本映画の名匠成瀬巳喜男のファンページ」を大いに参照させて頂き、引用もさせて頂きました。御礼申し上げます。