たふきふたわあ

たふきふたわあ

私の畏敬する松岡将さんが、先日、調布先生に「お父さんの一代記『松岡二十世とその時代』をお送りしたい」というので、住所をご教示したら、調布先生から当方に返事がきました。

その返事で、不肖渓流齋が驚いたのは、調布先生が、この本の索引に出ている山名義鶴という「東大新人会」のメンバーの一人に昔、六本木の洒落たレストランで会ったことがあるというのです。驚きましたよ。

調布先生のお父さんが山名氏と同じ明治24年生まれで、幼馴染で、それを通じて知っていたということでした。これも、”テレパシー”でしょうかね(笑)。

山名氏という人はあの「応仁の乱」の西陣の総大将、山名宗全の子孫で、彼は「東大新人会」のごく初期のメンバーで、松岡閣下の御尊父松岡二十世氏にとっては先輩みたいな人です(笑)。

山名義鶴さんは、「東大新人会」の学生時代は左でしたが、戦後は、民社・同盟系の海員組合などのブレーンとして活躍していました。

調布先生に言わせると、ひょっとすると、当時、山名さんたちを弾圧しようとした権力側には、応仁の乱で東陣側だった細川何某とかの子孫も蠢いていて、”大正期の応仁の乱”だったかもしれません、という珍説でした。時代が変わっても、歴史は、今も繰り返しているのですね。

これは、今大ベストセラーになっている「応仁の乱」よりも、うがった見方かもしれません。松岡閣下も「ぼくの本が、こういう解釈になるのか」と吃驚仰天、腰を抜かされるでしょう(大笑)。

調布先生が山名義鶴さんとお会いした時は70歳を過ぎていたそうです。その時、「おう、そうだ、そうだ、絵描き(日本画家)の堂本印象君とも同い年でね。皆、仲が良かったよ」などと昔の思い出話を披露してくれたそうです。

山名さんは、それから数年後亡くなったそうですが、丸岡藩の有馬一族から婿養子を貰われ、今でも家系は存続されているようです。

調布先生に言わせると、明治24年生まれは、大正デモクラシーの中で青春を過ごした世代です。お金に不自由しないので会社や大学勤めなどはせずに、せいぜい「大原社会問題研究所」などに関わるくらいで、勝手気ままに自由に人生を謳歌した人士が多かったようです。

つまり、「労働者」ではないのです。そういう意味では、調布先生の父親は「大原孫三郎みたいな男がいたから、『大原社会問題研究所』が出来たのだ。孫三郎も若い時は散々、放蕩、極道をして、年を経て、医療、文化、社会問題に目覚めて、あれだけスケールの大きなことができた。なんでも体験しないと大人物は生まれない」と言っていたそうです。

堂本印象も、造り酒屋の息子で、日本画と言っても彼の絵は、ローマ法王庁の基督教、バテレンから日本の社寺仏閣、さらに、最高裁の大壁画、社会風俗まで、大胆になんでも取り入れ描くわけですからスケールの大きな画家です。

明治24年生まれというのは、日露戦争が始まる以前です。「大津事件(来日中のロシア皇太子が津田巡査に大津で襲われる)」や、「濃尾大地震(約10万人が死亡)」が起こった年です。

皆さんもよくご存知、”マムシの周六”こと、黒岩涙香の「萬朝報」は、翌明治25年の創刊です。日本初の日刊紙「東京日日新聞(現毎日新聞)」の創刊も同年ですから、活字メディアは当時、最先端のメディアだったのです。

ですから、山名さんらが生まれて成人になったのは大正初頭です。物心がついた明治43年に起きた「大逆事件」などは、冷静に見ていたわけで、「デモクラシー」が盛んになるわけですね。

「大東亜戦争」なんてのは、もっと、もっと、後世で、まあ、時代の変化は、生まれた世代によって感じ方も違って当然になるわけです。

調布先生の父親や山名さんの時代は、相撲は、梅ケ谷や”雷電の再来”と言われた太刀山の時代です。昭和初期に連勝記録を打ち立てた双葉山などまだまだずっとこの後の話です。

そういう時代だったのです。

勝海舟生誕地

勝海舟生誕地 New Orelans Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

New Orelans Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur New Orelans Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

New Orelans Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur New Orelans Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur

New Orelans Copyright Par Duc Matsuocha gouverneur 国立能楽堂

国立能楽堂 超美人能楽師ヨーコさん。ご主人はジョンさんではなく、ポールさんで、外国人から二度驚かれるそうです。

超美人能楽師ヨーコさん。ご主人はジョンさんではなく、ポールさんで、外国人から二度驚かれるそうです。 能楽堂内の食堂「向日葵」のランチは1500円。三ツ星かな?

能楽堂内の食堂「向日葵」のランチは1500円。三ツ星かな? 能楽堂内の中庭

能楽堂内の中庭 東京体育館

東京体育館 普請中

普請中 今はなき神宮プールに建つ証明碑

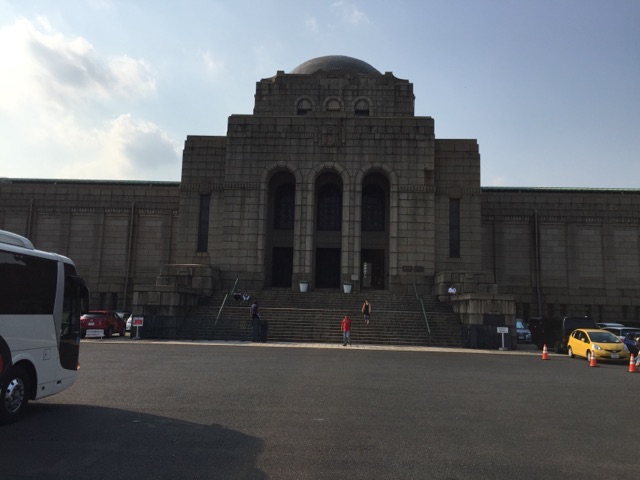

今はなき神宮プールに建つ証明碑 聖徳記念絵画館

聖徳記念絵画館 絵画館から神宮外苑の銀杏並木を見る。右に伊藤忠本社ビルが見える

絵画館から神宮外苑の銀杏並木を見る。右に伊藤忠本社ビルが見える 築地も真っ青の大連食べ物横丁 Copyright par Duc MatsuokaSousumu kaqua

築地も真っ青の大連食べ物横丁 Copyright par Duc MatsuokaSousumu kaqua 築地も真っ青の大連食べ物横丁 Copyright par Duc MatsuokaSousumu kaqua

築地も真っ青の大連食べ物横丁 Copyright par Duc MatsuokaSousumu kaqua 築地も真っ青の大連食べ物横丁 Copyright par Duc MatsuokaSousumu kaqua

築地も真っ青の大連食べ物横丁 Copyright par Duc MatsuokaSousumu kaqua 中国・大連食べ物横丁 Copyright par Duc MatsuokaSousumu kaqua

中国・大連食べ物横丁 Copyright par Duc MatsuokaSousumu kaqua 中国・大連食べ物横丁 Copyright par Duc MatsuokaSousumu kaqua

中国・大連食べ物横丁 Copyright par Duc MatsuokaSousumu kaqua 中国・大連食べ物横丁 Copyright par Duc MatsuokaSousumu kaqua

中国・大連食べ物横丁 Copyright par Duc MatsuokaSousumu kaqua 目黒不動尊(目黒とは、眼が黒いのではなく、馬の畔道という説があり、ビックリ)

目黒不動尊(目黒とは、眼が黒いのではなく、馬の畔道という説があり、ビックリ) 本居長世の碑

本居長世の碑 美味しそう

美味しそう 大宮公園

大宮公園 インドフェスティバル

インドフェスティバル 茅の輪くぐり=大宮・氷川神社

茅の輪くぐり=大宮・氷川神社 合併記念公園

合併記念公園 あっ?

あっ? 大宮の料亭「含翆楼」跡

大宮の料亭「含翆楼」跡 「含翆楼」跡地

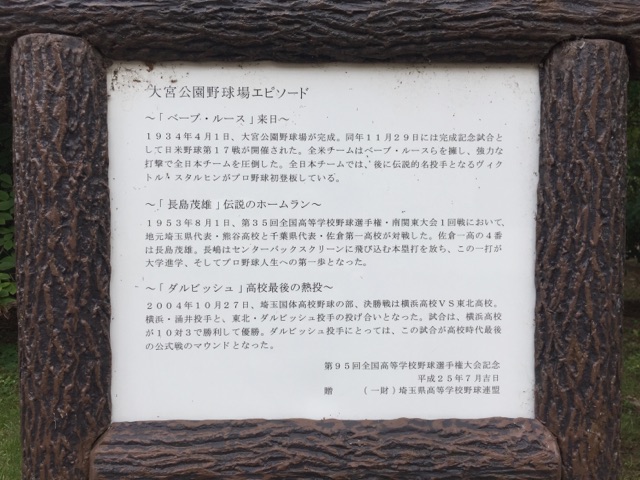

「含翆楼」跡地 昭和9年4月1日完成の大宮公園球場

昭和9年4月1日完成の大宮公園球場 昭和9年11月18日 行幸記念碑(斎藤実内大臣揮毫)

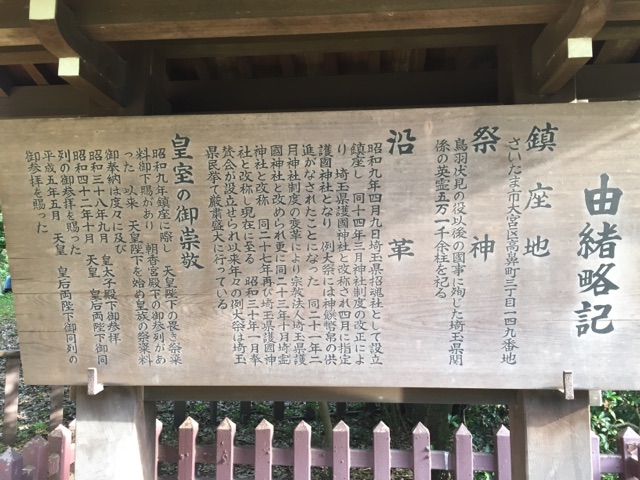

昭和9年11月18日 行幸記念碑(斎藤実内大臣揮毫) 昭和9年4月9日創建の埼玉県護国神社

昭和9年4月9日創建の埼玉県護国神社